8月26日上午,2024年度上海市科学技术奖励大会在上海展览中心中央大厅召开,隆重表彰为上海科技创新事业和经济社会发展作出突出贡献的科技工作者。变革性分子前沿科学中心长聘副研究员梁正领衔完成的“环境耐受型宽液程锂二次储能电池关键技术及工程应用”项目,获上海市科技进步二等奖。

项目介绍

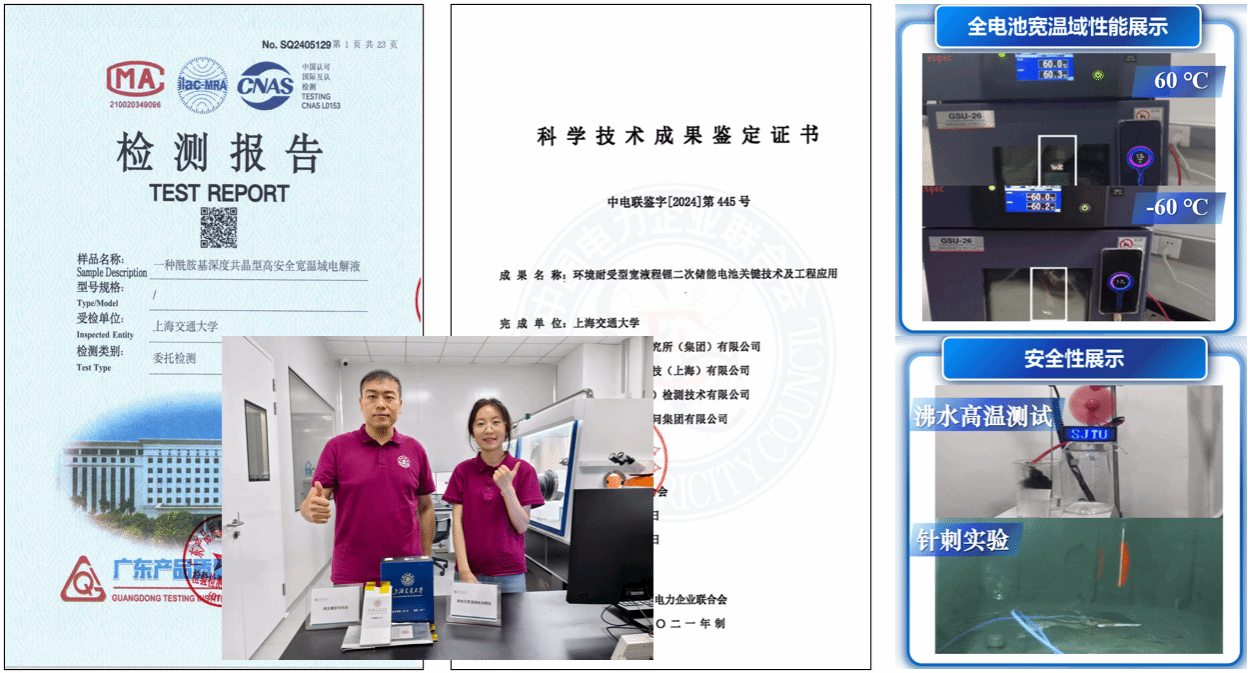

图1.本项目研发的锂二次电池及其核心性能

基于锂二次电池的大规模储能电站,多布局于沙漠、戈壁、荒漠等艰苦区域,这些地区昼夜及季节温差显著。因此,如何提升锂二次电池的环境耐受性、降低高低温环境下的安全隐患、提高储能电站的能量转换效率,已成为关乎国家能源战略安全的关键问题。

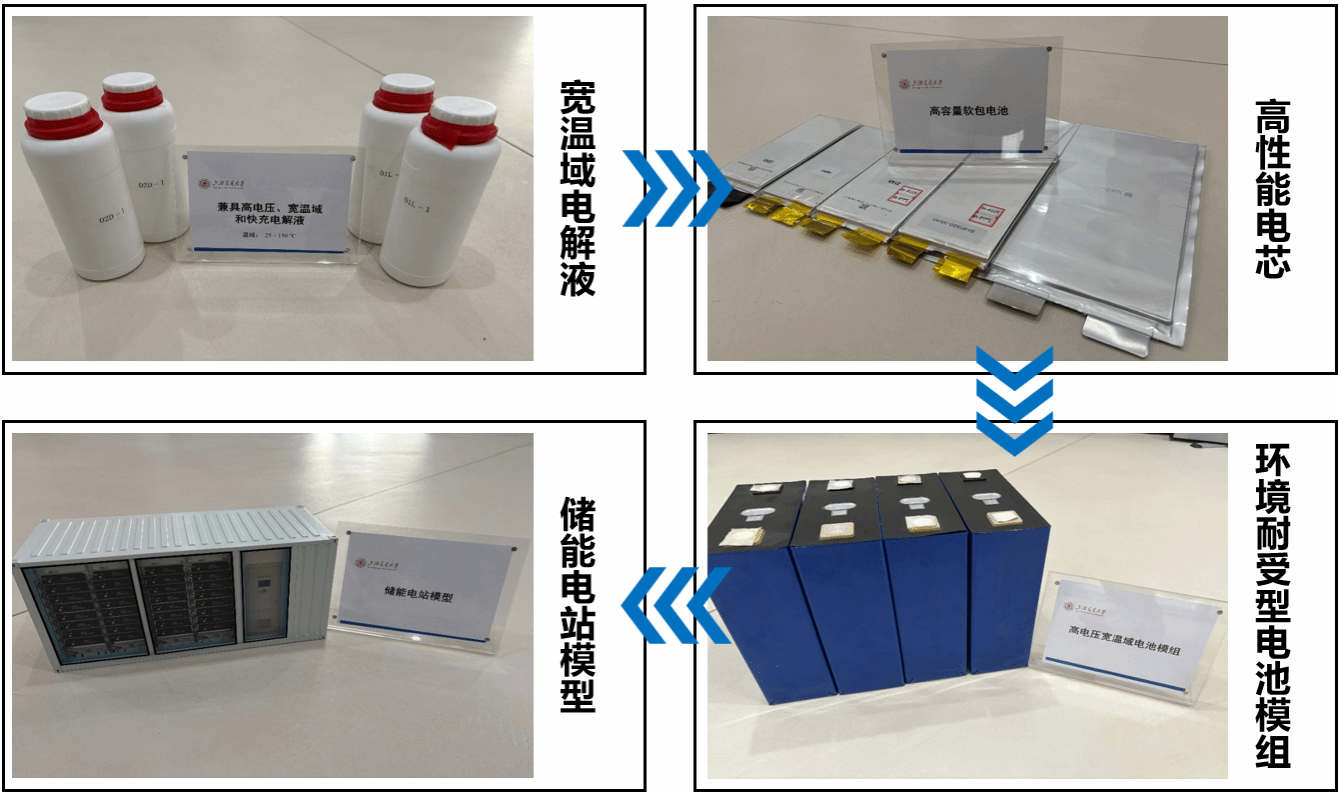

针对上述核心需求,项目团队首先揭示了变温过程中电极与电解质表界面的作用机制,进而设计出具有温度响应型溶剂化结构的新型液态电解质,并据此开发出环境耐受型宽液程锂二次储能电池:该电池有效工作温域覆盖 -60~60 ℃,电解液热稳定性更达200 ℃以上。在系统集成与工程设计层面,项目团队进一步搭建起10 MW级多参数协同储能系统测试平台,创新提出锂二次电池组“大容量-低能耗”内回馈检测技术,同时开发出适配宽液程电池的高效电力变换系统,最终构建起覆盖电池本体与储能系统的多维度交叉安全及能效提升设计方法。本项目研发的电解质材料和锂二次电池性能通过了第三方权威机构的CNAS认证,相关测试系统及检测方法通过CMA授权,可向外提供储能电站关键设备性能测试及安全评估服务。

图2.材料、器件、系统、应用全流程

项目成果

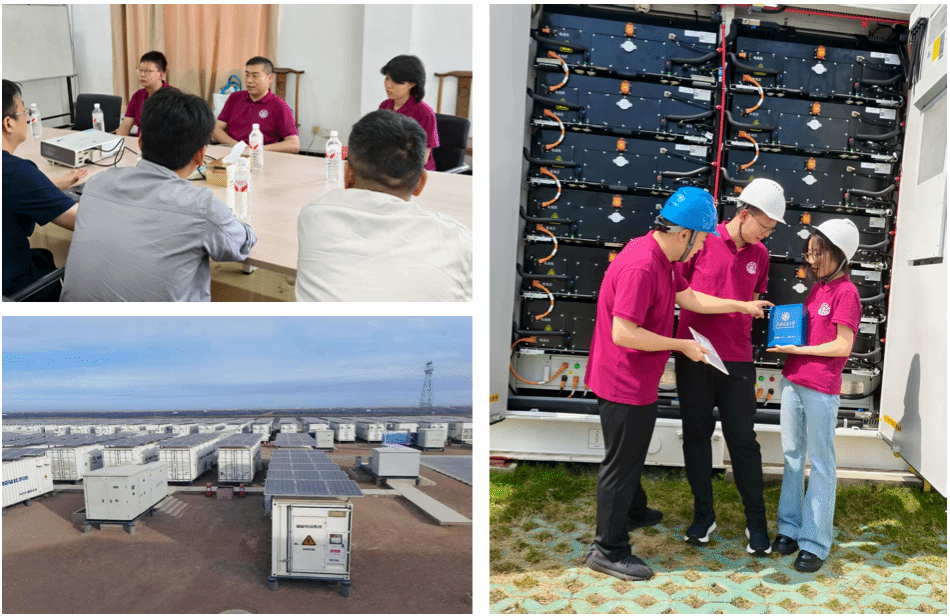

项目发表论文5篇,授权发明专利3项,形成国标3项、地标3项。项目技术在新能源配储、电网储能、港口微电网、工业园区等领域得到应用,涵盖我国西北(甘肃瓜州布隆吉网域储能电站国家示范工程)、华南(海南小铲滩港口微电网工程)等多个地理气候区域。根据相关应用方的运行结果显示,本项目研发的锂二次电池和储能系统成功经受了艰苦环境的检验,经受了多个暴晒日和强凝露日、多次强对流天气,运行数据证实站用能量损耗降低31.2 %,相关研究成果有效地提升了锂二次电池的环境耐受性能和储能系统高低温能量转换效率。中国电力企业联合会对项目科技成果进行了评审鉴定,鉴定委员会一致认为:项目组拥有自主知识产权,在环境耐受型锂二次电池和储能系统安全方面取得了一系列创新研究成果,提升了锂二次电池和储能工程的安全能力,有效促进了能源利用,取得了显著的社会、环保和经济效益,项目成果达到国际领先水平。

图3.项目团队与应用示范方联合攻关

此次“环境耐受型宽液程锂二次储能电池关键技术及工程应用”项目荣获上海市科技进步二等奖,不仅是对项目团队科研实力的高度肯定,也为我国储能行业的发展注入了新的活力。相信在项目团队的持续创新和努力下,该成果将在更多领域得到广泛应用,为我国新能源产业的发展和能源战略安全提供更加坚实的保障。