近日,上海交通大学变革性分子前沿科学中心叶天南团队取得重要进展,相关成果以“Precise Vacancy Fitting of Horizontal Dinitrogen for Ammonia Synthesis”为题发表于《JACS》。

合成氨工业在国民经济和社会发展中起着至关重要的作用。传统合成氨工业主要依赖于Haber-Bosch 工艺,利用Fe基或Ru基催化剂在高温高压下将N2和H2转化为NH3。由于氮气分子极高的键能(945 kJ mol-1), Fe和Ru金属表面直接解离N2需克服相对较高的动力学势垒,导致NH3在较温和条件下的形成效率显著降低。而在近期研究中,阴离子缺陷材料如氮化物催化剂可以利用氮缺陷从端基吸附活化N2分子, 以缔合机制逐步加氢形成氨。这种方式改变了反应路径,也大大降低了N≡N的解离能垒,但端吸附构型中N2分子与缺陷位点电子相互作用有限,限制了N2的活化程度。此外,N2与H2的同时存在影响了N2吸附和活化的调节过程。与常规热催化过程不同,CLAS将N2与H2的供应分离,避免了它们之间的竞争吸附,从而绕开了Brønsted-Evans-Polanyi构效关系,实现低温常压合成氨。传统CLAS过程通常以催化剂作为氮载体,通过与N2反应形成金属氮化物,随后与H2反应生成NH3并再生为原始催化剂。然而,频繁的相转变使得催化剂稳定性不足,且反应受制于晶格氮的扩散速率。因此,如何确保催化剂在温和条件下稳定高效产氨是当前合成氨领域亟待突破的关键科学难题。

基于此,上海交通大学叶天南团队创新性地提出了缺陷位点活化氮气(N2)与化学链循环合成氨(CLAS)工艺相结合的策略,巧妙利用大尺寸C2缺陷实现对N2分子的水平吸附,显著增强了N2分子的吸附活化;而负载过渡金属Ni则用于活化H2分子,使其溢流至缺陷位点,促进N2分子以缔合机制交替加氢,大幅降低反应能垒。 同时结合CLAS工艺,将N2和H2供给分离,并通过CLAS循环实现C2缺陷的持续再生,打破了传统热催化合成氨过程中的热力学平衡限制,极大地提高了低温下的产氨效率。 实验结果表明,利用CLAS工艺,富含大尺寸C2缺陷的Ni/BaC2催化剂在低至常压100 °C的温和条件下产氨速率达到0.20 mmol g-1 h-1,远超其他报道的催化剂,常压下氢化反应活化能也低至28.5 kJ mol-1,为开发绿色高效合成氨催化体系提供了一种新的思路。

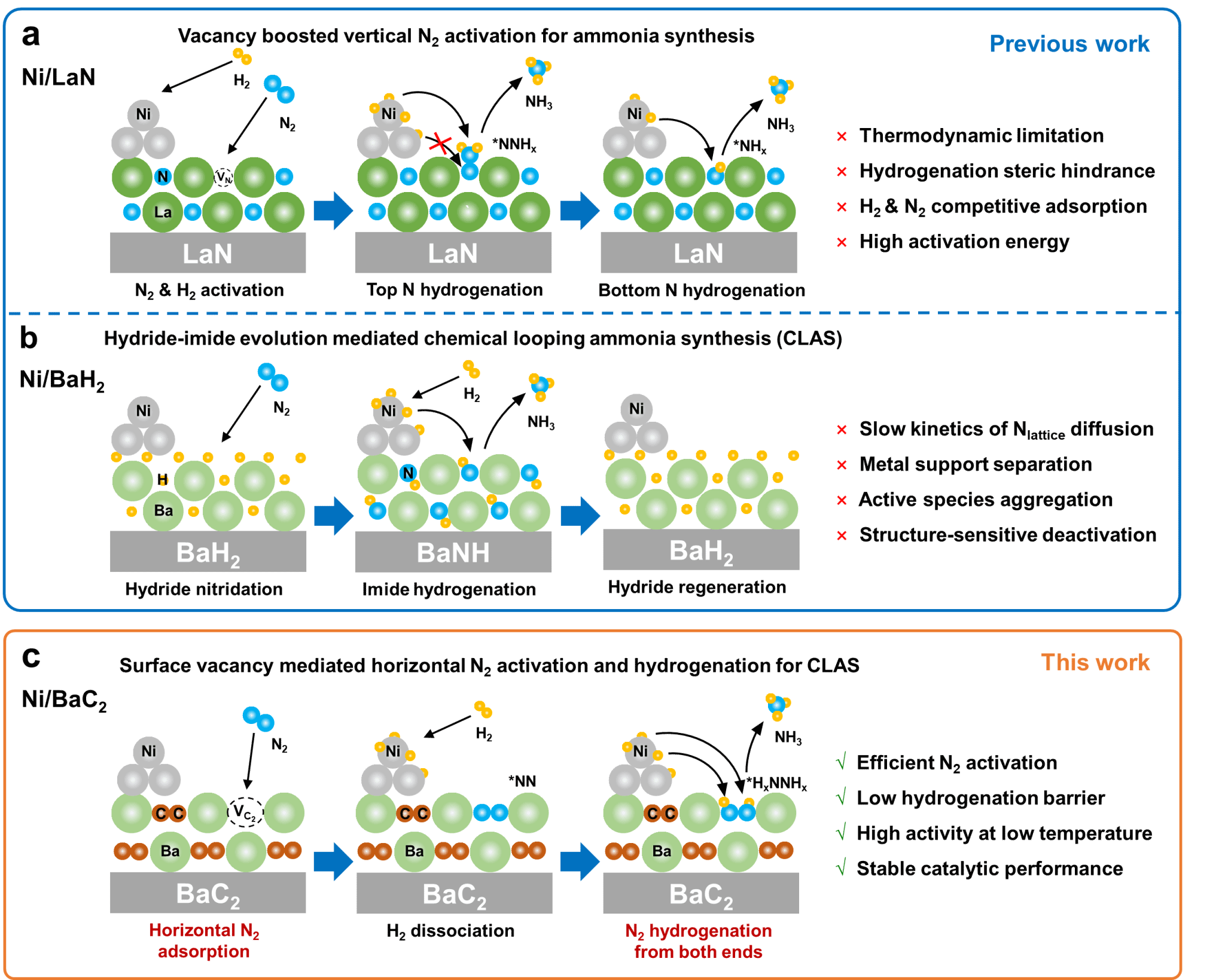

图1. 不同类型合成氨反应路径示意图。

如图1a所示,常规热催化Ni/LaN催化剂中,N2被缺陷位点以端吸附构型固定活化,同时负载金属Ni活化H2,将N2与H2活化位点分开,从而通过一端加氢的缔合路径合成氨。传统CLAS中(图1b),BaH2作为储氮载体,首先与N2反应转变为BaNH,随后与H2发生反应完成反应循环并生成NH3。作者结合缺陷吸附活化N2与CLAS工艺,通过BaC2中大尺寸C2缺陷诱导“水平氮”构型活化N2,Ni上解离的氢在氢化过程中攻击吸附N2的两端,降低了反应能垒。与传统CLAS不同的是,表面C2缺陷作为反应位点规避了相转变导致的循环稳定性问题。

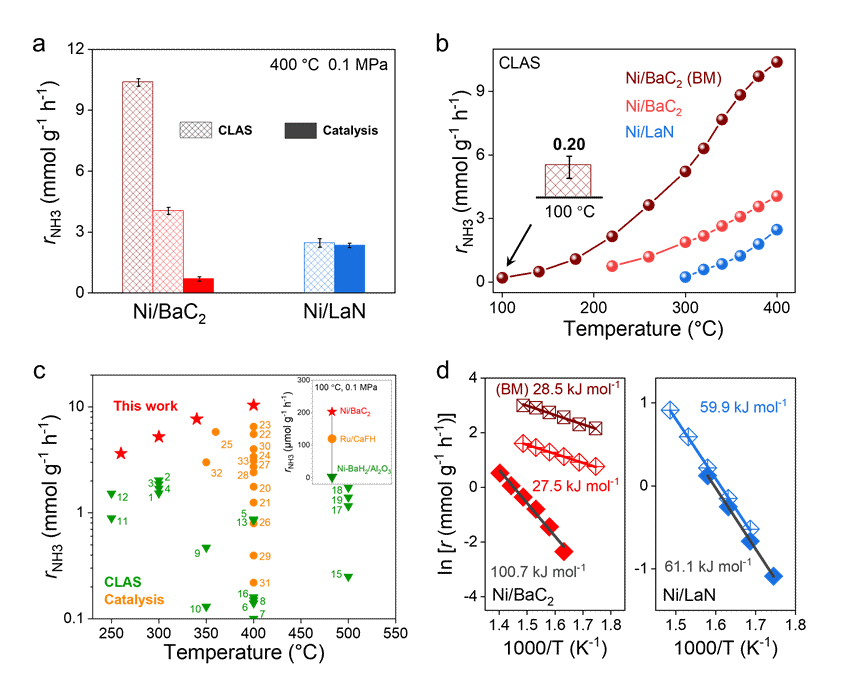

图2. Ni/BaC2及其Ni/LaN的催化性能研究。

如图2a所示,反应条件为400 °C和0.1 MPa时,在CLAS工艺中,Ni/BaC2的产氨速率达到了4.1 mmol g-1 h-1,远高于常规热催化合成氨的0.7 mmol g-1 h-1。球磨后的催化剂Ni/BaC2(BM)产氨速率达到了10.4 mmol g-1 h-1,而Ni/LaN催化剂在CLAS工艺中产氨速率没有明显变化,说明BaC2载体材料更适配CLAS工艺。当温度低至100 °C时,Ni/BaC2(BM)催化剂仍能以0.2 mmol g-1 h-1速率产氨,远高于报道的CLAS和常规热催化剂低温产氨性能(图2b、2c)。图2d显示了对两种工艺氢化过程的活化能分析,可以看出CLAS工艺大幅降低了Ni/BaC2催化剂合成氨活化能,这与C2大尺寸缺陷有关,大尺寸缺陷适配“水平氮”构型,有利于氢化过程以两端交替加氢的缔合路径发生,从而促进N2解离和NH3生成。与之相对的,Ni/LaN催化剂活化能未发生明显变化,证明其在CLAS和常规热催化中受到的影响较小。

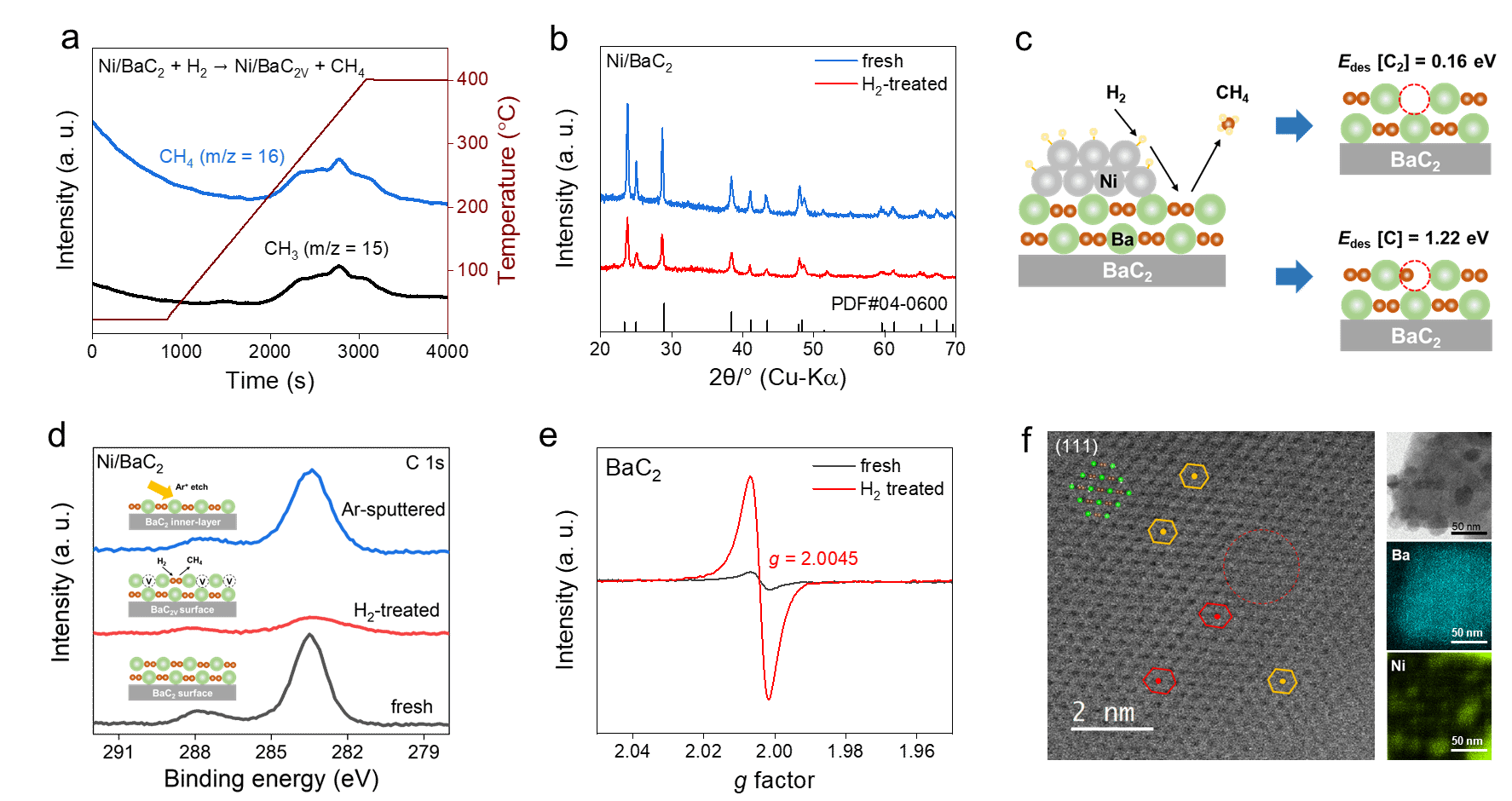

图3. Ni/BaC2催化剂C2缺陷表征。

为了证明H2预处理过程中有C2缺陷生成,作者首先通过H2-TPR(图3a)确认晶格C被移除生成甲烷(CH4),并通过XRD(图3b)确定了体相稳定。理论计算(图3c)对比了C1缺陷与C2缺陷的形成区别,确认了C2缺陷的生成。随后通过XPS(图3d)观察到缺陷形成后表面C元素信号的降低,随着Ar表面刻蚀出现C元素信号强度重新出现,并结合HRTEM(图3f)确认了表面存在的缺陷结构。EPR(图3e)信号显示了H2预处理后缺陷中未成对电子浓度上升。

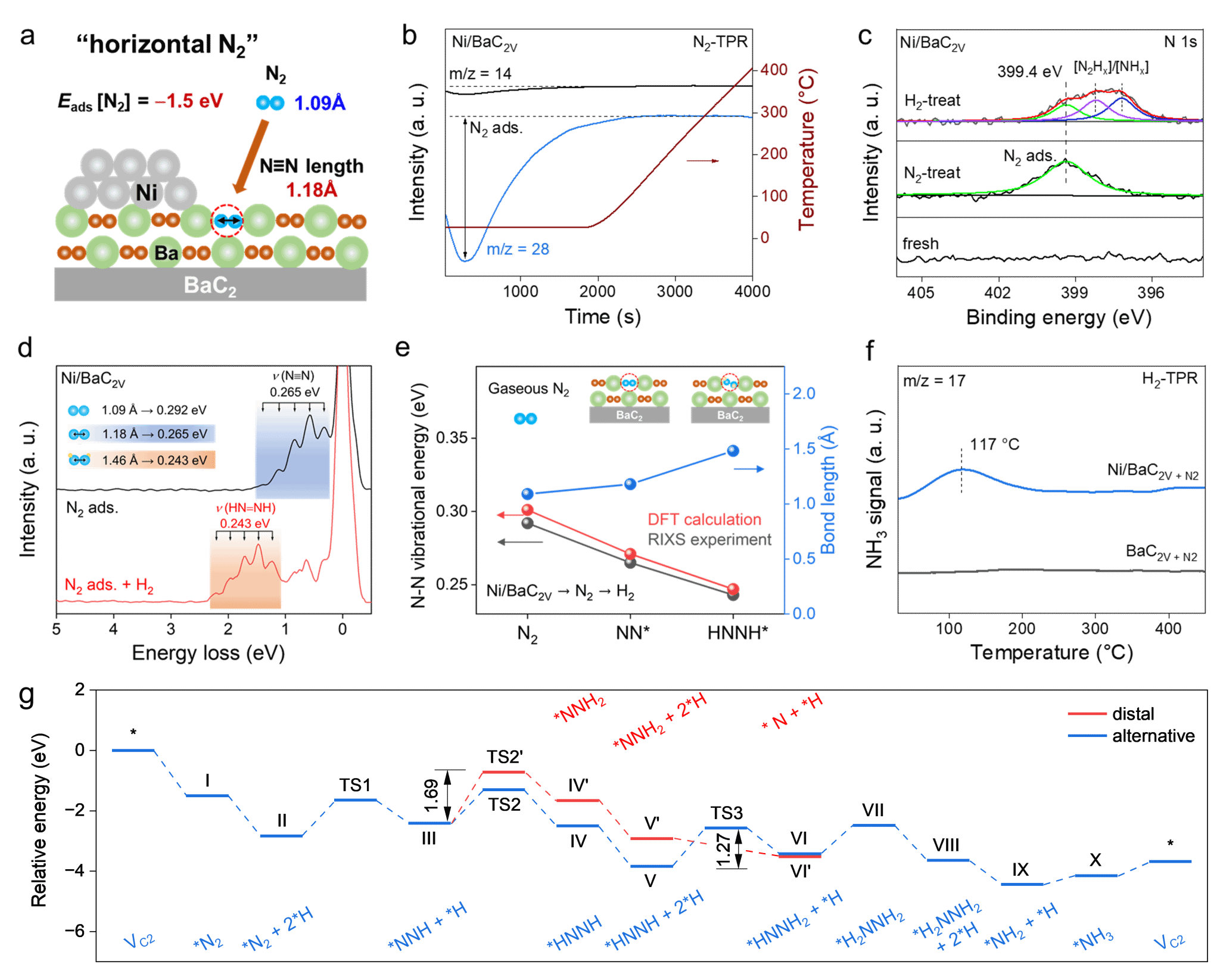

图4. Ni/BaC2催化剂CLAS过程表征。

在证明了缺陷结构和电子性质之后,作者对CLAS过程进行了表征。在N2吸附阶段,通过N2-TPR(图4b)对有C2缺陷的Ni/BaC2催化剂进行N2吸附实验,观察到N2在室温下自发地吸附在催化剂表面,通过DFT计算(图4a)可得N2接收C2缺陷位点电子从而被吸附活化,吸附能为-1.5 eV,并通过XPS(图4c中)观察到在399.4 eV处产生一个明显的吸附N2的信号,RIXS(图4d黑线)也观察到了振转能级间隔为0.265 eV与吸附态N2相关的一组特征峰,并通过DFT计算(图4e)对应了“水平氮”的吸附构型。在H2通入后,XPS(图4c上)观察到与氮氢化物相关的信号,并通过RIXS(图4d红线)和DFT计算(图4e),验证了这个信号来自主要中间体*HNNH,证实了加氢过程由交替加氢的缔合路径进行。根据反应能垒计算结果可知,交替加氢路径的最高能垒为*HNNH向*HNNH2的形成(图4g),和主要中间体*HNNH相对应,优于一端加氢的反应路径(最高能垒为1.69 eV)。最后作者通过H2-TPR对比实验证明了负载Ni对H2的活化作用(图4f)。

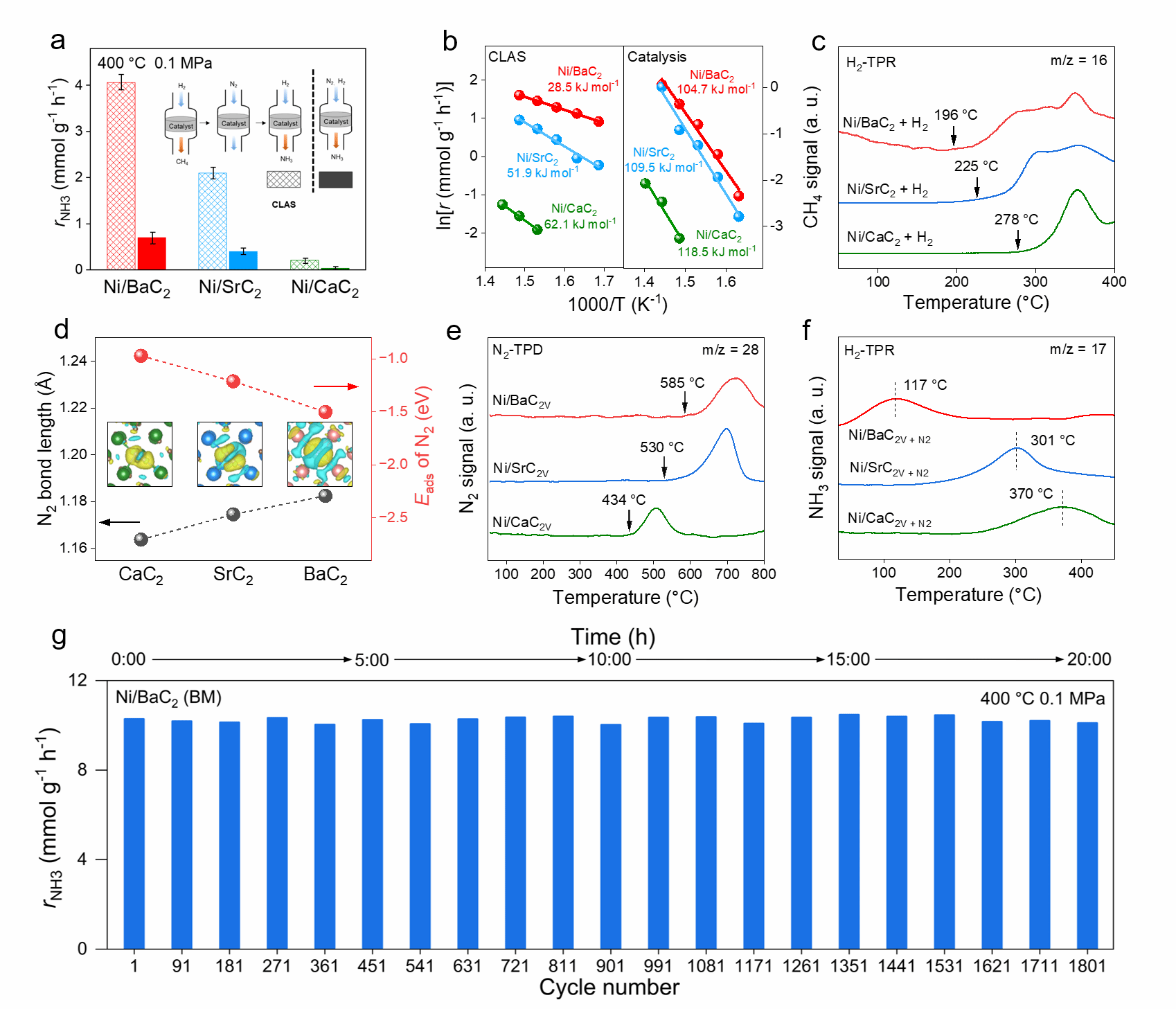

图5. Ni/AeC2催化剂性能对比和稳定性测试。

研究表明通过C2缺陷位点的电子转移可以活化N2,为了强化C2缺陷位点对反应的影响,作者设计并制备了一系列碱土金属碳化物(Ni/AeC2)催化剂并进行了性能测试。在400 °C和0.1 MPa下,CLAS相较常规热催化产氨速率均有不同程度的提升(图5a),表现活化能也对应降低(图5b),体现了C2大尺寸缺陷与CLAS的适配性,并通过H2-TPR(图5c)确认了C2缺陷的形成。随后作者通过N2-TPD(图5e)验证了N2与不同种类C2缺陷之间相互作用的强弱关系,并用DFT计算(图5d)证明电子转移影响N2在C2缺陷中的活化程度,最后使用H2-TPR(图5f)温度对比进一步证实。20个小时循环显示Ni/BaC2(BM)催化剂保持强循环稳定性,通过表面反应规避了连续催化过程中相变材料带来的不利影响。

本研究创新性地结合缺陷固氮和化学链循环合成氨(CLAS)工艺,通过“水平氮”吸附模式推动缔合机制交替加氢高效产氨。在反应过程中,C2缺陷为N2“水平氮”吸附构型提供了最佳空间尺寸,这种构型同时激活两端N原子,使交替加氢的缔合反应路径成为可能。主要中间体为*HNNH的交替加氢路径显著降低了N2解离能垒和合成氨表现活化能,在100 °C的低温下实现了0.2 mmol g-1 h-1的产氨速率,超过了其他CLAS催化剂,并且在温和条件下高于目前报道的最先进的3d过渡金属催化剂。此外,C2缺陷表面反应可以在CLAS过程中循环再生,避免了传统CLAS相转变导致的稳定性问题。具有高活性、低活化能、优异稳定性的BaC2催化剂是CLAS工艺的优异载体,这些发现为开发用于高效和可持续氨生产的下一代催化剂铺平了道路。

该工作的第一作者为上海交通大学变革性分子前沿科学中心博士生戴博、李自闯、李文倩,日本东京科学大学李江博士,第一通讯作者为上海交通大学变革性分子前沿科学中心叶天南副教授和陈接胜教授,合作通讯作者为上海同步辐射光源邹鹰研究员。上述研究工作得到了国家自然科学基金、科技部重点研发项目、上海市科技重大专项和上海市教委等资助。

导师介绍

叶天南,上海交通大学变革性分子前沿科学中心课题组组长 (PI),长聘教轨副教授,博士生导师。2015年在上海交通大学获得博士学位,同年进入日本东京工业大学元素战略研究中心任特任助理教授,期间担任日本学术振兴会特别研究员 (JSPS fellow),迄今,共发表研究论文60余篇,其中第一作者/通讯作者论文37篇,代表性论文包括Nature,Nat. Catal.,Nat. Commun.,J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem. Int. Ed.,Adv. Mater.等,主持国家自然科学基金优秀青年基金 (海外)、面上项目、青年项目、日本学术振兴会JSPS海外项目,承担国家重点研发项目子课题,上海市科技重大专项子课题,入选上海市领军人才(青年)计划、上海市浦江人才计划,上海市教委人工智能跃升计划,入选2025全球前2%顶尖科学家年度科学影响力榜单,获得美国化学会ACS Catalysis青年研究员奖,获授权中国发明专利12项,美国专利1项。担任国际知名期刊Progress in Reaction Kinetics and Mechanism副主编,Crystal杂志客座编辑,中国化学会Chem. Res. Chin. 和Chin. Chem. Lett.期刊青年编委。本课题组尚有2026年春季/秋季入学“申请-考核”制博士生名额,欢迎具有无机化学与功能材料、催化与表界面化学、高温电化学等相关背景的同学加入我们团队。请有意者发送简历和研究小结至ytn2011@sjtu.edu.cn。同时,课题组长期招聘无机合成化学、无机功能材料、催化与表界面化学以及高温电化学等相关领域的博士后,待遇从优,欢迎感兴趣的同学随时邮件联系。