近日,上海交通大学变革性分子前沿科学中心唐山课题组在具有可控回收性的聚烯烃领域取得了重要研究进展,报道了一种催化实现乙烯与双环环丁烯单体的交替共聚反应,成功制备出机械力响应性环烯烃共聚物. 该项研究成果以“Catalytic Alternating Copolymerization to Access Mechanoresponsive Cyclic Olefin Copolymers with On-Demand Recyclability”为题发表在JACS上。

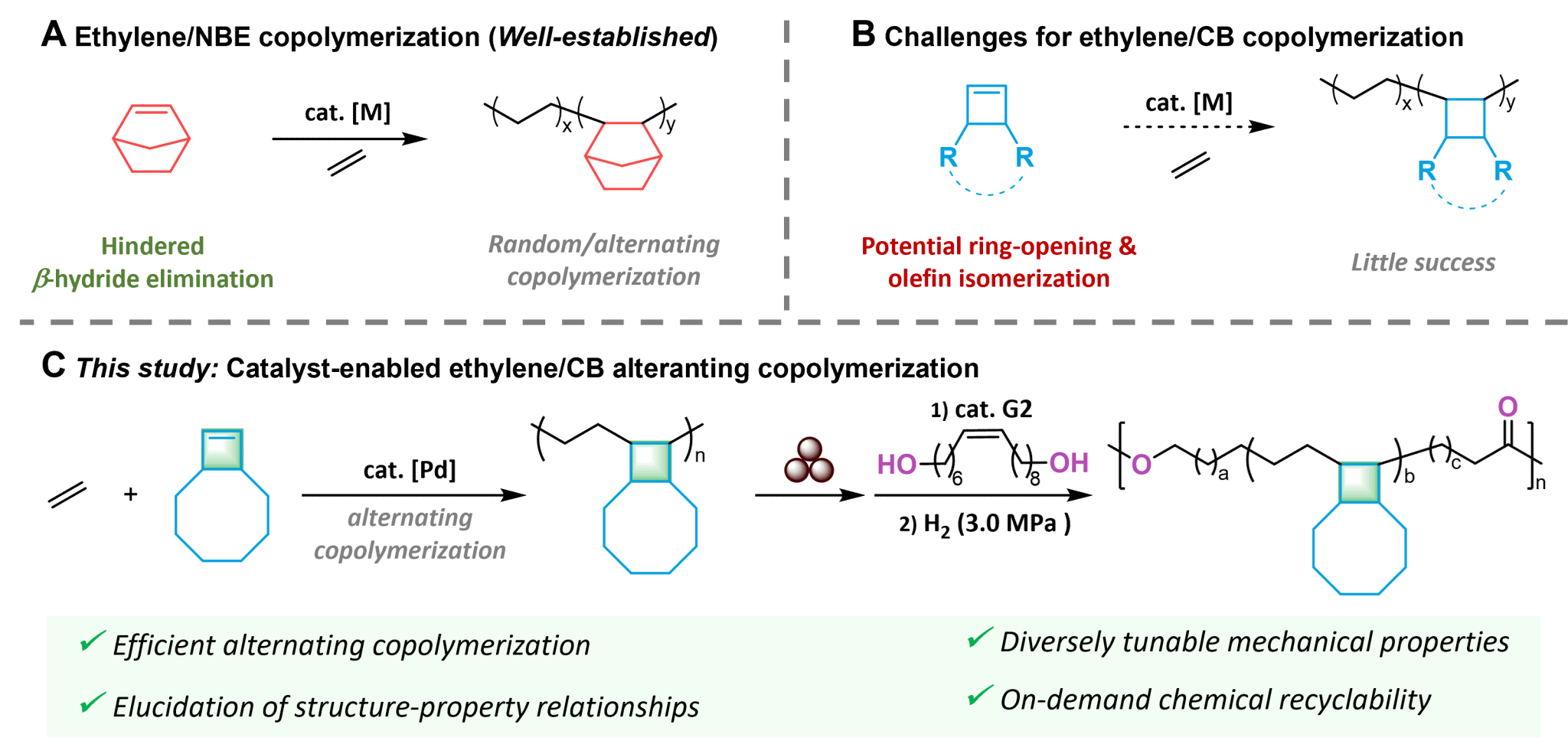

序列精确控制作为调控聚合物材料性能的关键策略,仍是一项具有重要基础意义但合成难度极高的挑战。尽管该策略为制备具有新颖性的功能化聚烯烃提供了巨大潜力,但相关研究进展十分有限。环烯烃共聚物(COCs)因含脂环单元而具备优异的热机械性能、高透明度和低介电常数。其中乙烯/降冰片烯共聚物已成为代表性的高性能材料(图1A)。尽管现有催化体系已实现多种张力环单体的交替共聚,四元环丁烯体系由于易发生开环和异构化等副反应,其与乙烯的共聚仍具有挑战性(图1B)。

唐山课题组报道了一种催化实现乙烯与双环环丁烯单体的交替共聚反应,成功制备出机械力响应性环烯烃共聚物(图1C)。采用膦磺酸-钯配合物作为催化剂,有效抑制了链增长过程中环丁烯单体可能发生的开环和β-H消除副反应。通过调节双环环丁烯单体的浓度,能够实现共聚物中单体序列从无规分布到交替分布的可控调控。值得注意的是,机械力响应性单元的存在使交替共聚物在本体球磨条件下,发生力诱导开环反应从而实现材料的降解回收。

图1. 研究背景-乙烯与环烯烃的催化共聚反应

研究内容

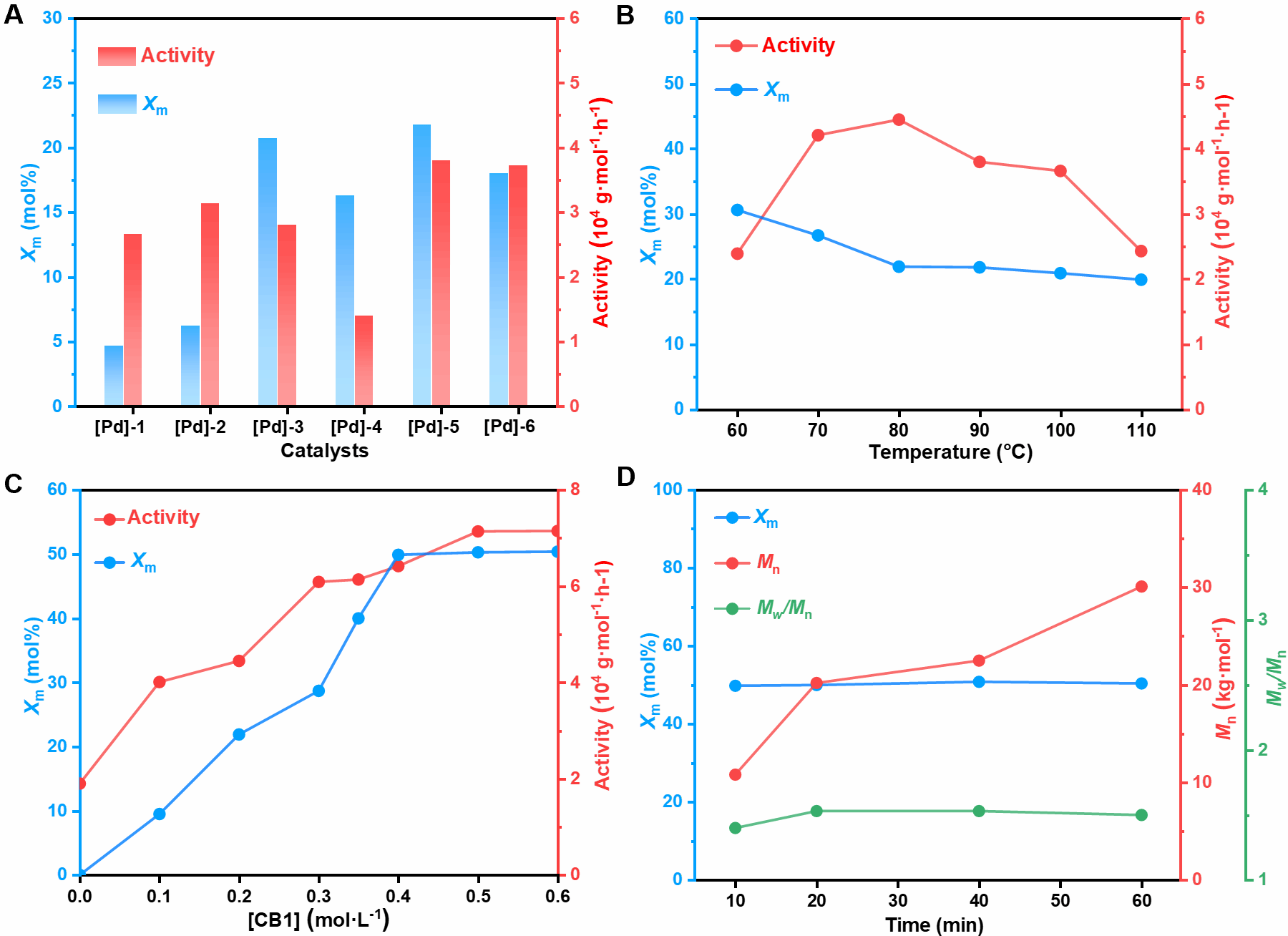

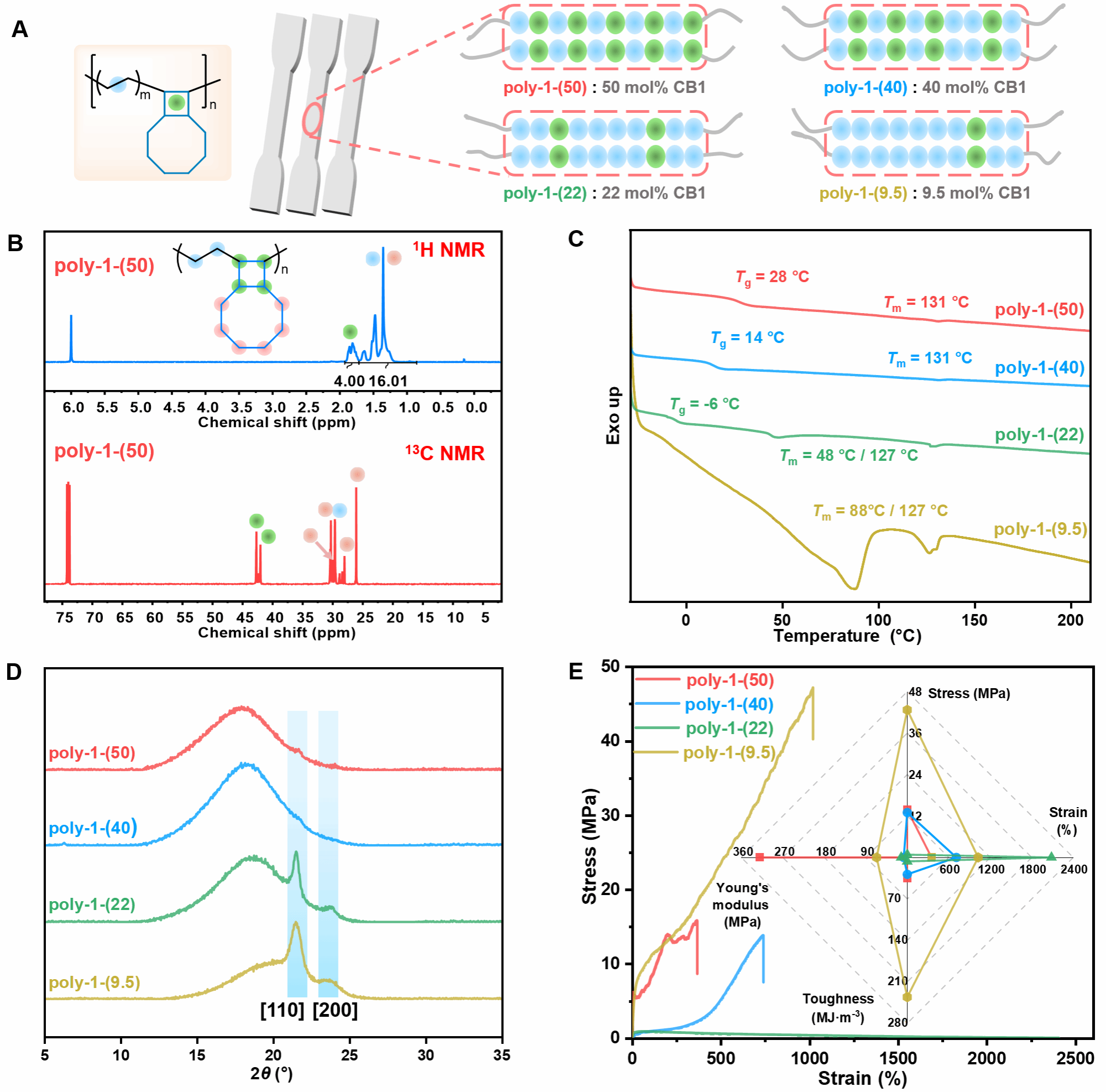

作者首先对催化共聚条件进行优化。在一系列钯催化剂中,具有叔丁基和苯基的[Pd]-5在80℃下表现出最高活性和插入率(图2A , 2B)。通过调节CB1浓度(0.10 – 0.60 mol·L⁻¹),得到了不同CB1插入率的共聚物,实现共聚序列从无规到交替的可控调控(图2C)。当CB1浓度 ≥ 0.4 mol·L⁻¹时,CB1插入率稳定在50 mol%,表明形成交替序列。动力学研究显示分子量持续增长且分布窄,插入率保持恒定(图2D)。利用 ¹H/¹³C NMR证实交替共聚物 [poly-1-(50)] 中CB1含量为50 mol%,且因构型异构存在内消旋与外消旋序列(图3B)。进一步利用DOSY NMR及不同CB1浓度下的动力学实验表明:所有共聚物(CB1-Xm : 9.5 – 50 mol%)均显示单一扩散系数,且CB1单元在链中均匀分布,无梯度或嵌段结构的存在。同时在无乙烯气体时,无聚合物生成,排除CB1均聚的可能。乙烯与CB1在膦磺酸-钯催化剂作用下实现交替共聚,成功制备出机械力响应性的全碳环烯烃共聚物。

图2. 乙烯与CB1的催化共聚反应

接下来,作者着重对于单体序列对乙烯/CB1共聚物性能的影响,进行了深入的探究。通过热分析与结构表征揭示了“组成-结构-性能”的内在关系。在热行为与结晶行为方面,随CB1含量从9.5 mol%增至50 mol%,共聚物的热行为发生显著转变(图3C)。低含量时出现双熔融峰(Tm由88 / 127 °C变为48 / 127 °C),并出现玻璃化转变温度(Tg = -6°C);高含量时仅显示单一Tg与Tm(poly-1-(50): Tg = 28°C, Tm = 131 °C)。通过WAXD测定表明,CB1含量的增加显著破坏聚乙烯结晶区(图3D):结晶度从40%(9.5 mol%)急剧降至16%(22 mol%),更高含量时(40 – 50 mol%)结晶完全被抑制,材料呈现非晶态。对于微结构存在形式,作者基于聚合动力学与多种表征提出CB1单元沿分子链均匀分布,无明显二聚序列(图3A)。低含量时聚乙烯长序列形成结晶域,与CB1插入单元共存;高含量时交替序列主导结构,形成弱结晶/非晶态。随后进行的单轴拉伸测试表明(图3E),CB1含量与序列分布能够显著影响其力学行为:poly-1-(9.5)会表现弹性体行为,强度42.7 MPa,断裂伸长率1025%;poly-1-(22)由于链堆叠松散,强度降至0.8 MPa,伸长率显著提高至2085%;poly-1-(40)及poly-1-(50)存在的近交替序列赋予材料规整性与弹性体特征,强度13.0 – 13.8 MPa,且poly-1-(50)表现出典型半结晶聚合物变形行为。

图3. 共聚物的结构与性能

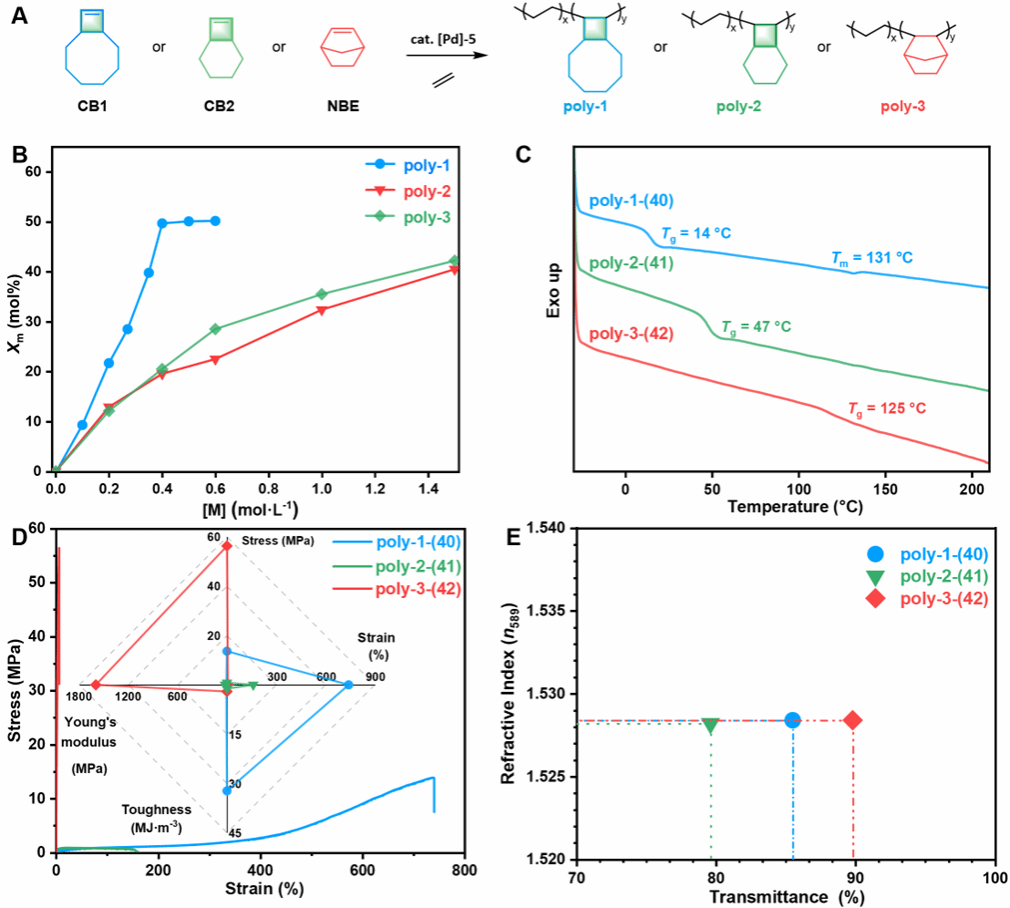

由于环烯烃作为COCs最常用的单体,作者系统比较了不同稠环结构的单体(CB1、CB2与NBE)对乙烯共聚反应活性及共聚物性能的影响(图4A)。发现在相同催化条件下([Pd]-5),CB1表现出远高于CB2和NBE的共聚活性,在低浓度下可实现交替共聚;而CB2与NBE共聚活性相近,需在1.5 mol·L⁻¹浓度下才可达约40 mol%插入率(图4B)。CB2与NBE活性受限主要归因于其刚性六元环结构,不利于在不对称的钯催化剂中的插入。对三类近交替共聚物进行TGA测试,均显示出良好的热稳定性。同时进行的DSC分析表明(图4C),含柔性八元环的CB1共聚物[poly-1-(40)]同时具有Tg与Tm,而CB2与NBE共聚物仅显示Tg。且Tg随环刚性增加而升高,CB2共聚物的Tg为47 °C,NBE共聚物的Tg达125 °C。利用力学测试进一步区分了三者的性能(图4D):poly-1-(40)兼具高伸长率与优良韧性,poly-2-(41)共聚物韧性差,poly-3-(42)则表现为高模量、高应力和高脆性。对于三种共聚物的光学性能进行了对比(图4E),发现poly-1-(40)不仅具备类似COCs的光学性能,兼具较好的韧性。同时也展现出良好的紫外稳定性。总的来说,这些结果为新型环烯烃单体的设计以及具有特定性能COCs的合成提供了宝贵的见解。

图4. 环结构对共聚活性和共聚物性能的影响

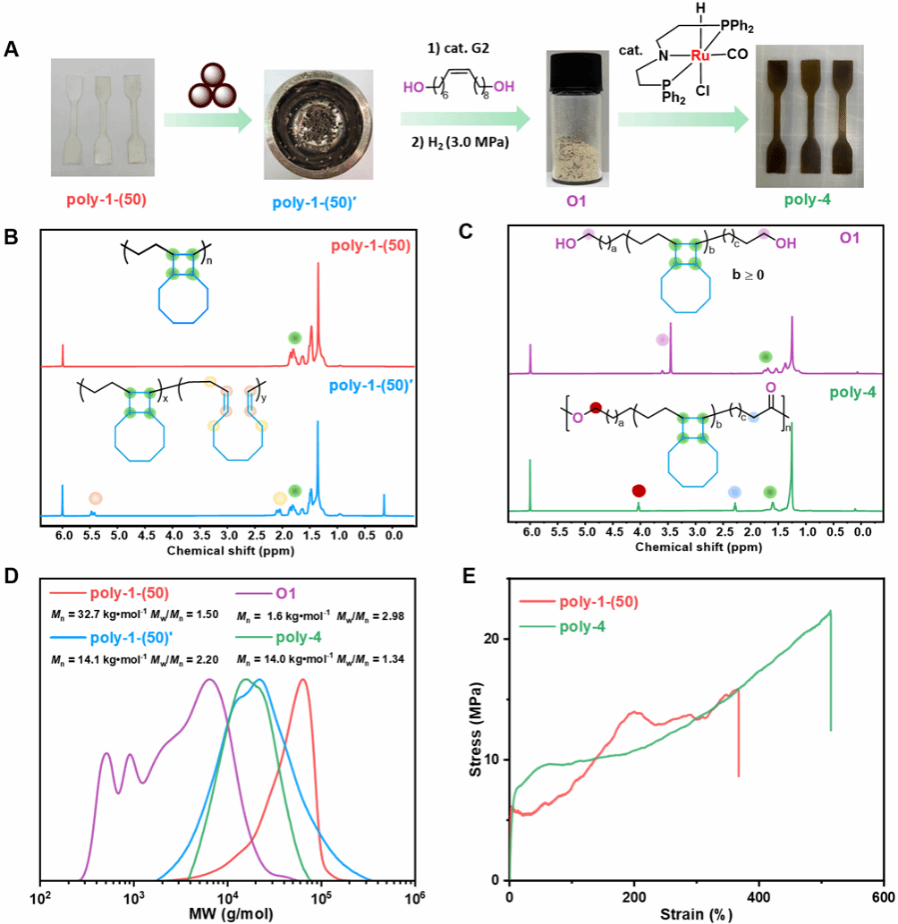

最后利用双环[6.2.0]癸烷单元的力响应特性,实现了交替共聚物poly-1-(50)的本体活化与升级回收(图5A)。先通过球磨处理,实现了20%的环丁烷开环率,得到具有C=C的中间体poly-1-(50)′(图5B)。¹H NMR检测到5.45 ppm处烯烃信号及链末端甲基信号增强,证实了力活化过程中同时存在开环与链断烈。对比实验表明,poly-2-(41)也可发生类似开环(开环率13%),而poly-3-(42)仅发生非特异性链断裂,凸显了双环环丁烷独特的机械力响应性。在随后的化学升级回收中,将含C=C的中间体与生物基1,16-二醇进行交叉复分解降解,经氢化得到双端羟基的低聚物O1(图5C),再通过Ru-MACHO催化剂催化的脱氢聚合,能够高效再聚合为聚酯poly-4((图5C)。与原料相比,poly-4因引入长烷烃链段,结晶性提高,表现出更高强度与断裂伸长率,且具有84°C的熔融温度(图5E)。从而为聚烯烃材料的本体力活化与化学循环提供了新方法,并展示了从机械力响应到材料再制造的闭环回收路径。

图5. 交替共聚物的球磨活化和化学回收

总结:

本研究开发了一种钯催化体系([Pd]-5),实现了乙烯与双环环丁烯单体的高效交替共聚,成功制备出主链具有高含量双环环丁烷的机械力响应性功能化聚烯烃。通过调节单体浓度,可实现共聚物序列从无规到交替的可控调控(CB1-Xm : 9.5–50 mol%),并成功获得CB1-Xm = 50 mol%的完美交替共聚物。研究结果显示,从无规到交替序列的转变显著影响共聚物的热行为与力学性能;稠环结构对调控热机械性能起到关键作用。近交替结构的乙烯/CB1共聚物在保持与乙烯/降冰片烯共聚物相当光学性能(透光率与折射率)的同时,显著提高了材料韧性,为传统环烯烃共聚物提供了新的替代材料。此外,利用交替共聚物中环丁烷的机械力响应性,通过本体球磨可发生选择性环化逆反应,生成含C=C双键的不饱和聚合物。该双键可与生物基十六碳烯二醇进行交叉复分解反应,生成双端羟基官能化低聚物,进而通过脱氢缩聚实现材料的化学升级回收,形成闭环循环路径。

该研究工作近期发表在J. Am. Chem. Soc. 上,通讯作者为上海交通大学唐山副教授,第一作者为上海交通大学2023级博士生季明航。这项工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、交大2030计划的大力支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c14243