近日上海交通大学变革性分子前沿科学中心孙浩课题组联合复旦大学纤维电子材料与器件研究院、高分子科学系、先进材料实验室彭慧胜院士,提出了一种基于二维聚酰胺(Two-dimensional polyamide, 2DPA)的“分子-片层-材料”多级组装策略。相关研究成果以“Molecular engineering of two-dimensional polyamide interphase layers for anode-free lithium metal batteries”为题发表在Nature Materials(自然·材料)。

研究背景:

随着消费电子、物联网、电动汽车和大规模储能技术的飞速发展,市场对可充电电池的性能要求日益提高:既需要高能量密度以实现长续航,又需具备高功率密度以支持快速充电。无负极锂金属电池因在制备过程中省去负极活性材料,仅保留集流体(如铜箔),大幅降低了电池的体积与重量,被视为突破现有能量密度极限的关键方向之一。然而,该类电池仍面临一个核心挑战:锂离子在疏锂性铜箔表面成核能垒较高,致使锂金属沉积/剥离反应动力学缓慢,限制了电池的倍率性能,难以满足快充应用需求。针对这一问题,已有研究从电解液组分优化、集流体界面改性、正极牺牲剂引入等多个角度展开了广泛探索,然而仍未充分突破该瓶颈。

聚合物材料因其良好的成膜性与加工性,被用于构建界面层以调控铜箔-电解液界面的亲锂性,以提升反应动力学和电池功率密度。然而,传统聚合物的官能团与锂离子相互作用通常较弱,并且其链缠结构型导致界面层过厚(数微米至数十微米),延长了锂离子传输路径,显著增加界面阻抗,制约了快充性能的实现。因此,能否通过分子结构设计,合成可高效吸附锂离子的二维聚合物分子,并进一步组装为具有特殊聚集态结构的超薄界面层,成为突破无负极电池功率密度的关键。

针对上述问题,上海交通大学变革性分子前沿科学中心副教授、张江高等研究院入驻科学家、化学化工学院孙浩课题组联合复旦大学纤维电子材料与器件研究院、高分子科学系、先进材料实验室彭慧胜院士,提出了一种基于二维聚酰胺(Two-dimensional polyamide, 2DPA)的“分子-片层-材料”多级组装策略。通过对共轭基元进行精准化学设计,成功合成了具有二维构型的聚酰胺分子,并借助分子间氢键与共轭作用构建出有序片层结构。将其进一步与锂化全氟磺酸聚合物(Lithiated Nafion, LN)复合,成功开发出厚度仅50 nm的2DPA/LN复合界面层。经过复合界面层修饰的铜箔,锂金属沉积剥离的临界电流密度达到30 mA cm−2,并能够稳定进行10 mAh cm−2的锂金属沉积。利用2DPA/LN复合界面层优异的锂离子亲和性和成膜性,成功创制出兼具高能量密度(471 Wh kg−1)和和高功率密度(622 W kg−1)的8 Ah无负极软包电池,为新一代无负极锂金属电池的实用化发展提供了关键的材料和理论支撑。

研究内容:

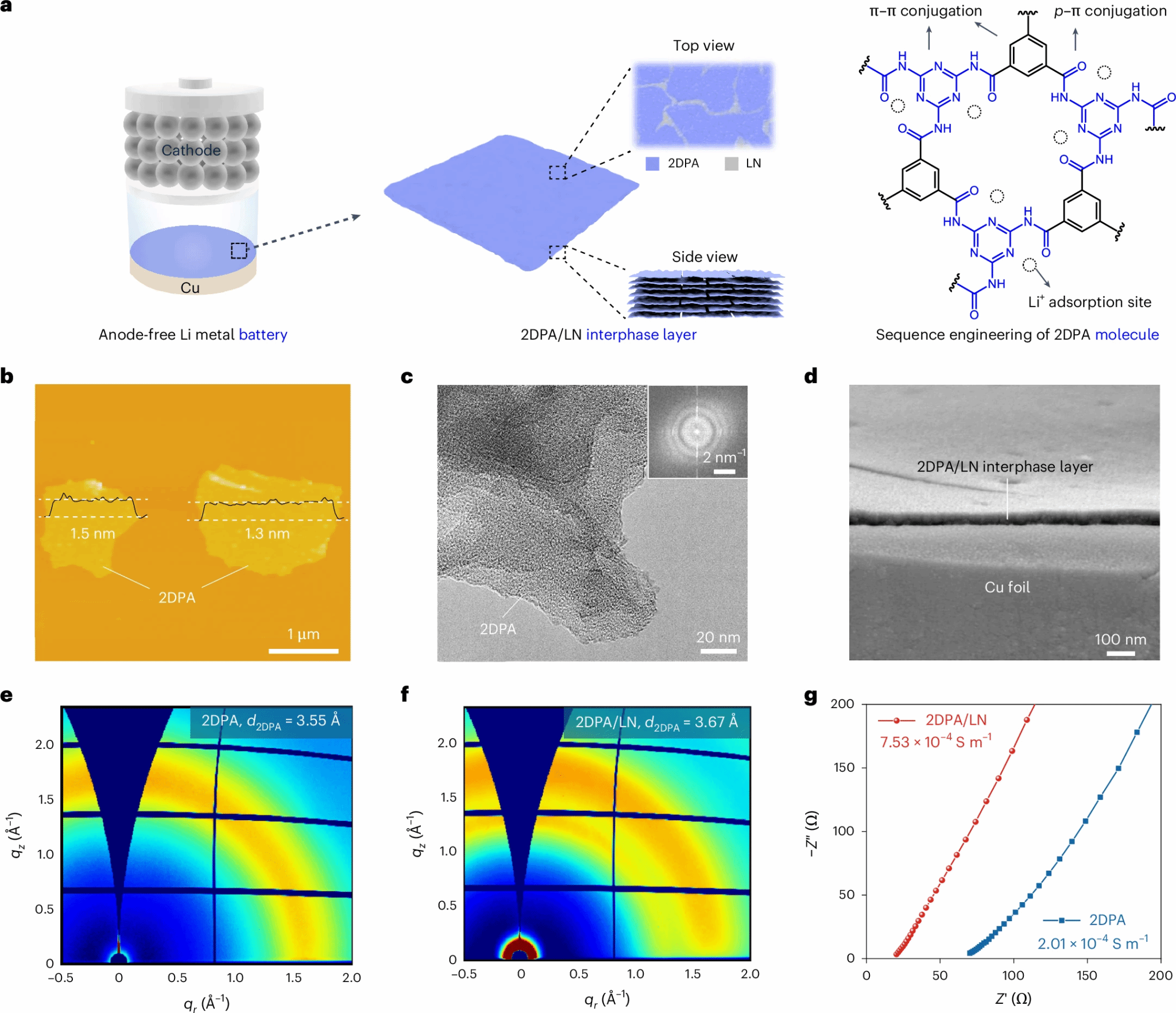

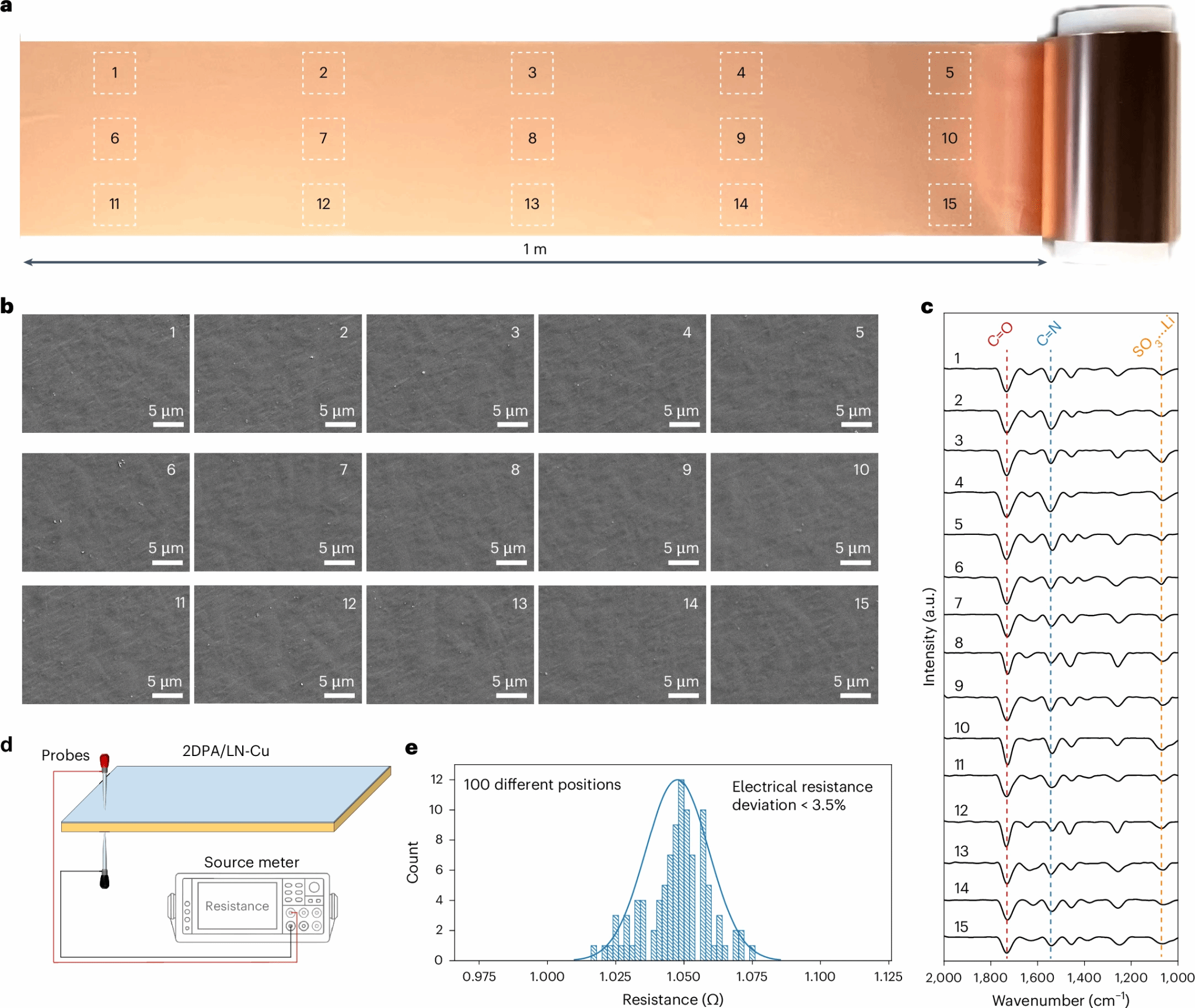

研究团队通过三聚氰胺与1,3,5-苯三甲酰氯之间的液相缩聚反应制备了2DPA。原子力显微镜、透射电子显微镜和掠入射广角X射线散射结果表明,2DPA为二维片层结构(图1b, c),其组装后呈现出层状堆积的聚集态结构(图1e)。在2DPA中引入LN(质量比为5:1)并进一步组装,得到了2DPA/LN复合界面层,其平均厚度为50.2 ± 0.3 nm(图1d)。LN的加入显著提高了复合界面层的离子电导率(图1g),且未破坏2DPA原有的层状组装结构(图1f)。通过刮涂工艺成功制备出面积为100 × 20 cm2的2DPA/LN修饰铜箔(2DPA/LN-Cu,图2a),证明了该材料具备良好的可放大性。进一步通过15个不同位置的扫描电子显微镜图像、傅里叶变换红外光谱以及两探针数字源表测试,证实2DPA/LN界面层在铜箔上分布均匀,表现出优异的成膜性与大面积一致性(图2b–e)。

图1. 基于2DPA的“分子-片层-材料”多级组装示意图及2DPA/LN界面层的形貌、组装结构表征

图2. 大面积2DPA/LN界面层的均匀性分析

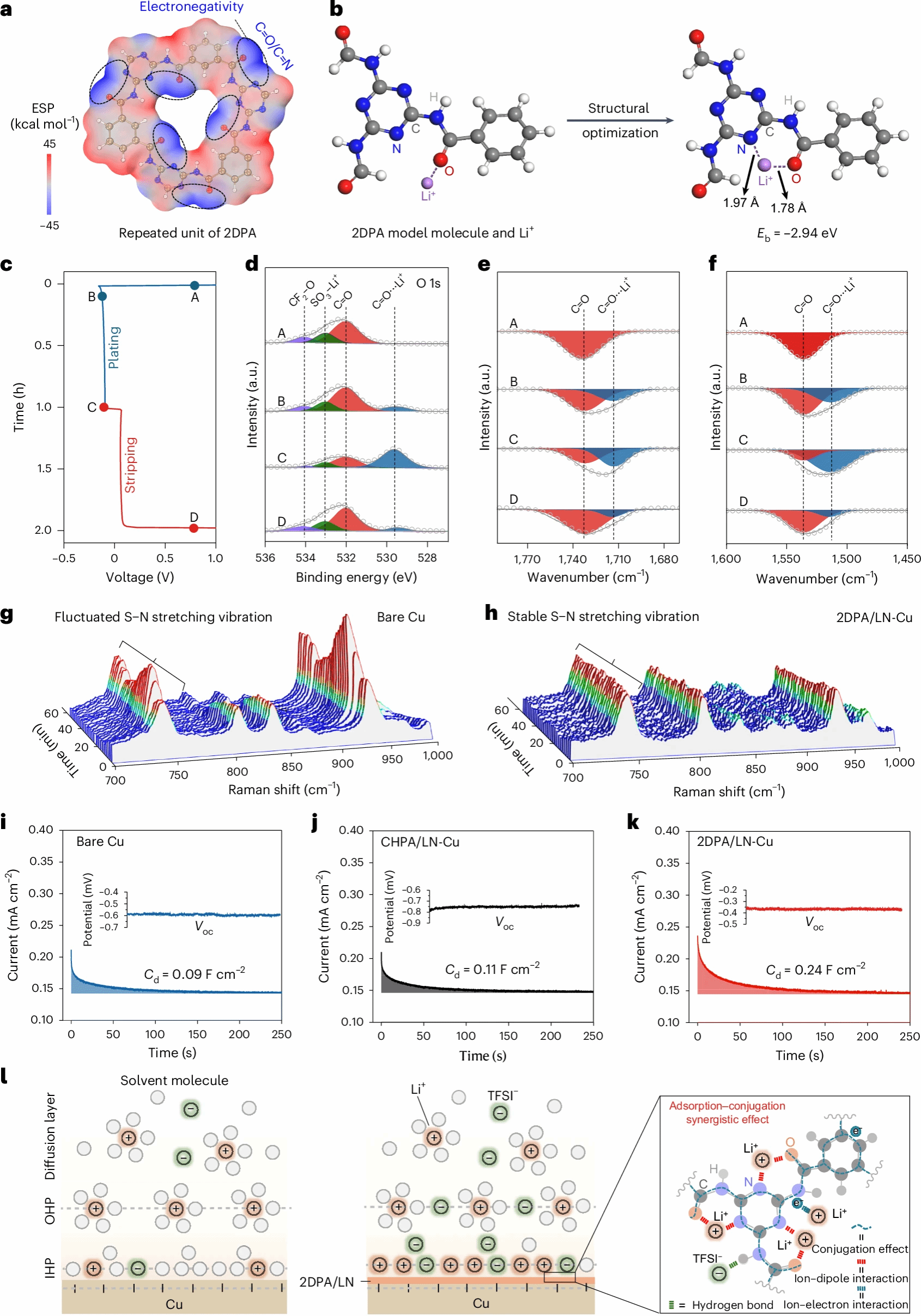

通过密度泛函理论研究了2DPA与锂离子之间的相互作用。结果表明,锂离子倾向于与2DPA中酰胺基团的C=O和三嗪环的C=N所诱导形成的局部偶极矩(图3a中的蓝色区域)发生离子-偶极相互作用(图3b),从而实现“吸附”效应。X射线光电子能谱和傅里叶变换红外光谱显示,锂离子能够在2DPA/LN界面层上发生可逆吸附和脱离(图3c–f)。2DPA中存在的π-π和p-π共轭结构有助于实现有效的电子离域,使其静电势分布均匀(图3a)。因此,铜-电解液界面处的锂离子可与2DPA中的离域电子产生离子-电子相互作用,进一步促进锂离子均匀分布,实现“共轭”效应。原位拉曼光谱结果进一步验证了2DPA/LN界面层中“吸附-共轭”协同效应的存在。在锂金属沉积过程中,2DPA/LN-Cu表面的锂离子始终保持均匀分布(图3g, h)。计时电流测试显示,2DPA/LN-Cu表面的微分电容(Cd)为0.24 F cm⁻2,明显高于Cu (0.09 F cm⁻2)和CHPA/LN-Cu(0.11 F cm⁻2)(图3i–k)。这表明2DPA/LN界面层能够吸附更多锂离子和阴离子进入内亥姆霍兹层,实现锂离子均匀分布,并促进阴离分解形成电化学性质稳定的固态电解质中间相(图3l)。

图3. “吸附-共轭”协同效应调控铜-电解液界面的内亥姆霍兹层

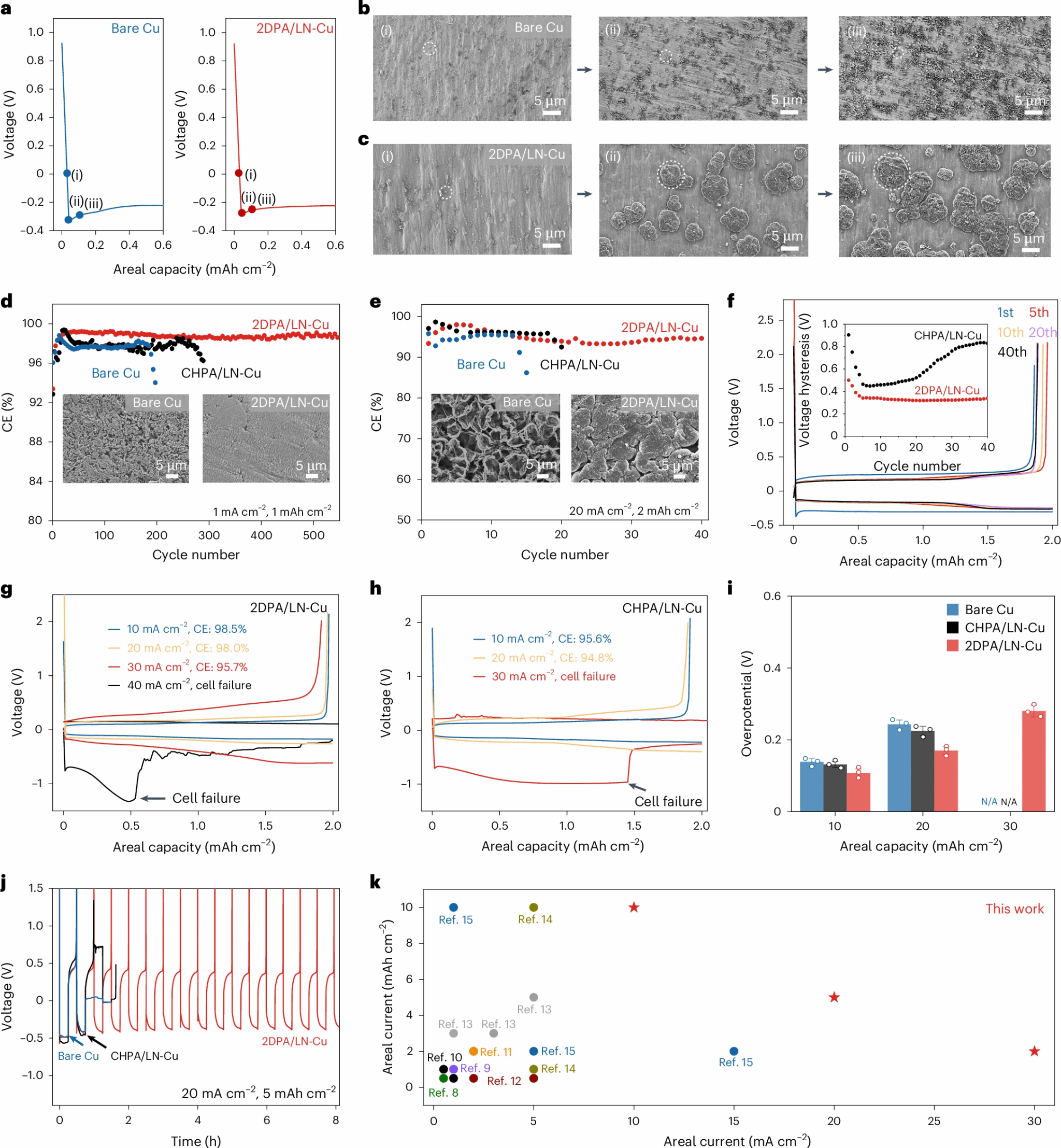

“吸附-共轭”协同效应有效调控了锂金属的成核形貌。例如,在5 mA cm⁻2的电流密度下,2DPA/LN-Cu上的锂金属围绕成核位点水平扩展沉积,形成平均直径较大的块状结构;而纯铜上的锂核直径基本保持不变(图4a–c)。Li||2DPA/LN-Cu电池在1 mA cm⁻2和1 mAh cm⁻2条件下稳定循环550圈,平均库仑效率为98.8%(图4d);而Li||Cu、Li||PA/LN-Cu和Li||CHPA/LN-Cu电池仅分别循环200、243和273圈。Li||2DPA/LN-Cu电池在20 mA cm⁻2的高电流密度下仍可稳定循环40圈(图4e),且电压滞后始终低于0.35 V(图4f)。以上结果表明,“吸附-共轭”协同效应显著提升了锂金属沉积/剥离过程的可逆性。

此外,Li||2DPA/LN-Cu电池的临界电流密度达到30 mA cm⁻2,而Li||CHPA/LN-Cu仅为20 mA cm⁻2(图4g, h)。Li||2DPA/LN-Cu电池在不同电流密度下均表现出更低的过电位(图4i)。即使在5 mAh cm⁻2的高面容量和20 mA cm⁻2的电流密度下,该电池仍可稳定循环15圈(图4j),表明2DPA/LN界面层能够适应大容量和高电流条件下的锂金属沉积/剥离过程。Li||2DPA/LN-Cu电池能实现可逆沉积剥离的最大面电流和面容量显著优于以往报道的基于聚合物界面层的Li||Cu电池(图4h)。

图4. 基于2DPA/LN界面层的锂||铜电池的电化学性能及锂沉积形貌

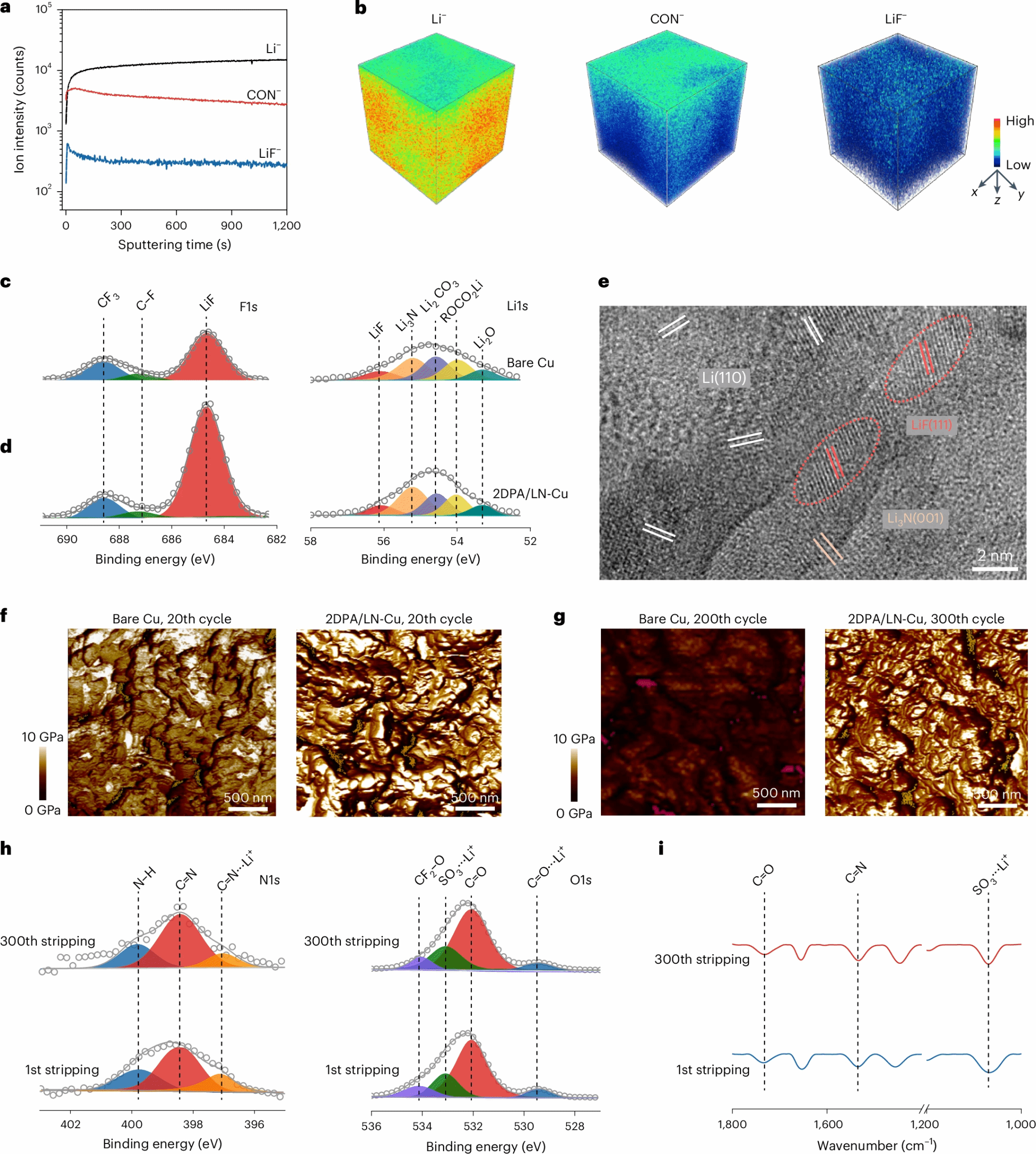

通过飞行时间二次离子质谱、X射线光电子能谱和高分辨率透射电子显微镜对固态电解质中间相的化学成分及其空间分布进行了深入研究。结果表明,2DPA主要分布于锂沉积的外表面(图5a, b)。2DPA/LN界面层诱导生成了富含氮化锂和氟化锂的界面钝化层(图5c-e)。原子力显微镜测试显示,2DPA/LN界面层的引入显著增强了固态电解质中间相的力学强度,并在长期循环中表现出优异的机械稳定性(图5f, g)。循环前后的X射线光电子能谱和傅里叶变换红外光谱结果表明,2DPA/LN界面层化学结构基本保持完整,显示出良好的电化学稳定性(图5h, i)。因此,2DPA/LN界面层与原位生成的氮化锂、氟化锂界面钝化层协同抑制了电解液与沉积锂之间的副反应,从而显著提升了锂金属沉积/剥离过程的稳定性。

图5. 2DPA/LN界面层衍生的固态电解质中间相性能分析

基于2DPA/LN界面层构建的无负极磷酸铁锂全电池(正极面容量为3 mAh cm⁻2)表现出更优异的倍率性能和循环稳定性。该电池在5 C高倍率下仍能稳定充放电,容量保持率为初始容量(0.1 C)的63.4%(图6a)。在0.3 C充电/0.5 C放电条件下循环200圈后,容量保持率为48.0%(图6b);而基于Cu、PA/LN-Cu和CHPA/LN-Cu的无负极锂金属电池仅分别循环87、98和115圈。此外,基于2DPA/LN界面层成功制备出8 Ah无负极镍钴锰三元锂金属软包电池,其电池级能量密度和功率密度分别达到471 Wh kg⁻1和622 W kg⁻1,较以往研究分别提高了88–125%和490–710%,实现了电池续航和快速充放电能力的协同突破(图6d–h)。

图6. 基于2DPA/LN界面层的无负极锂金属电池的电化学性能研究

总结:

本工作提出以二维聚合物为组装单元,通过“分子-片层-材料”多级组装策略,构筑了超薄2DPA/LN复合界面层,有效改善了锂金属在高面电流和面容量条件下的沉积/剥离动力学与可逆性。基于该复合界面层制备的8 Ah无负极软包电池实现了高达471 Wh kg−1的能量密度和622 W kg−1的功率密度,有效突破了无负极锂金属电池的倍率性能局限,体现出分子工程调控策略在高性能电池体系创制和优化方面的有效性及巨大潜力。我们相信通过聚合物材料序列和维度的精准调控,能够进一步助力高性能电池体系的开发,为国家重大需求领域提供支撑。

上海交通大学变革性分子前沿科学中心博士后王硕、助理研究员王研和博士生欧阳兆锋为共同第一作者,通讯作者为上海交通大学孙浩副教授和复旦大学彭慧胜院士,第一通讯单位为上海交通大学变革性分子前沿科学中心。这项工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、上海交通大学变革性分子前沿科学中心、化学生物协同物质创制全国重点实验室、张江高等研究院、复旦大学聚合物分子工程国家重点实验室的大力支持。

课题组介绍:

上海交通大学变革性分子前沿科学中心孙浩课题组(https://www.haosunsjtu.com)围绕新型高分子材料的设计与合成,探索其在无负极电池(Nat. Mater. 2025, DOI: 10.1038/s41563-025-02339-y; Adv. Mater. 2024, 36, 2407648; Adv. Mater. 2024, 36, 2401114; Sci. Adv. 2024, 10, eadp7385; Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202418350; Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202507557; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202304978)和转化型氯基电池(Nat. Commun. 2025, 16, 1946; Nat. Commun. 2024 ,15, 944; Natl. Sci. Rev. 2025, nwaf333; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202312001; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202306789)体系的应用,并开展规模化、微型化、可穿戴储能器件领域的前沿交叉研究(Nat. Electron. 2024, 7, 729; Natl. Sci. Rev. 2024, 11, nwae006; Adv. Mater. 2024, 36, 2410974;)。热忱欢迎富有学术理想的研究生、博士后和本科生加入,欢迎联系孙浩老师:haosun@sjtu.edu.cn

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41563-025-02339-y