近日,上海交通大学变革性分子前沿科学中心李俊副教授与材料科学与工程学院姚振鹏副教授联合团队,在Nature Synthesis《自然·合成》期刊上发表了一篇题为“Electrosynthesis of ethanol via CO–CHx cross-coupling on copper alloy catalysts with engineered oxygen affinity”的研究论文。该研究成果提出了一种通过调控催化剂氧亲和性来促进CO–CHx交叉偶联的新方法,实现了高效、稳定的电合成乙醇,显著提升了能量效率和碳效率,并展示了长期运行的可行性。

乙醇是重要的工业化学品和燃料,应用于有机合成、医药和能源等领域,全球市场规模预计在2030年达到1350亿美元。目前工业生产主要依赖发酵或石化途径,每生产1 kg乙醇会带来约1.5 kg二氧化碳排放。因此,发展基于可再生电力的电合成乙醇具有重要意义。然而,现有电化学体系能量效率和单程碳效率均偏低,难以满足工业应用需求。

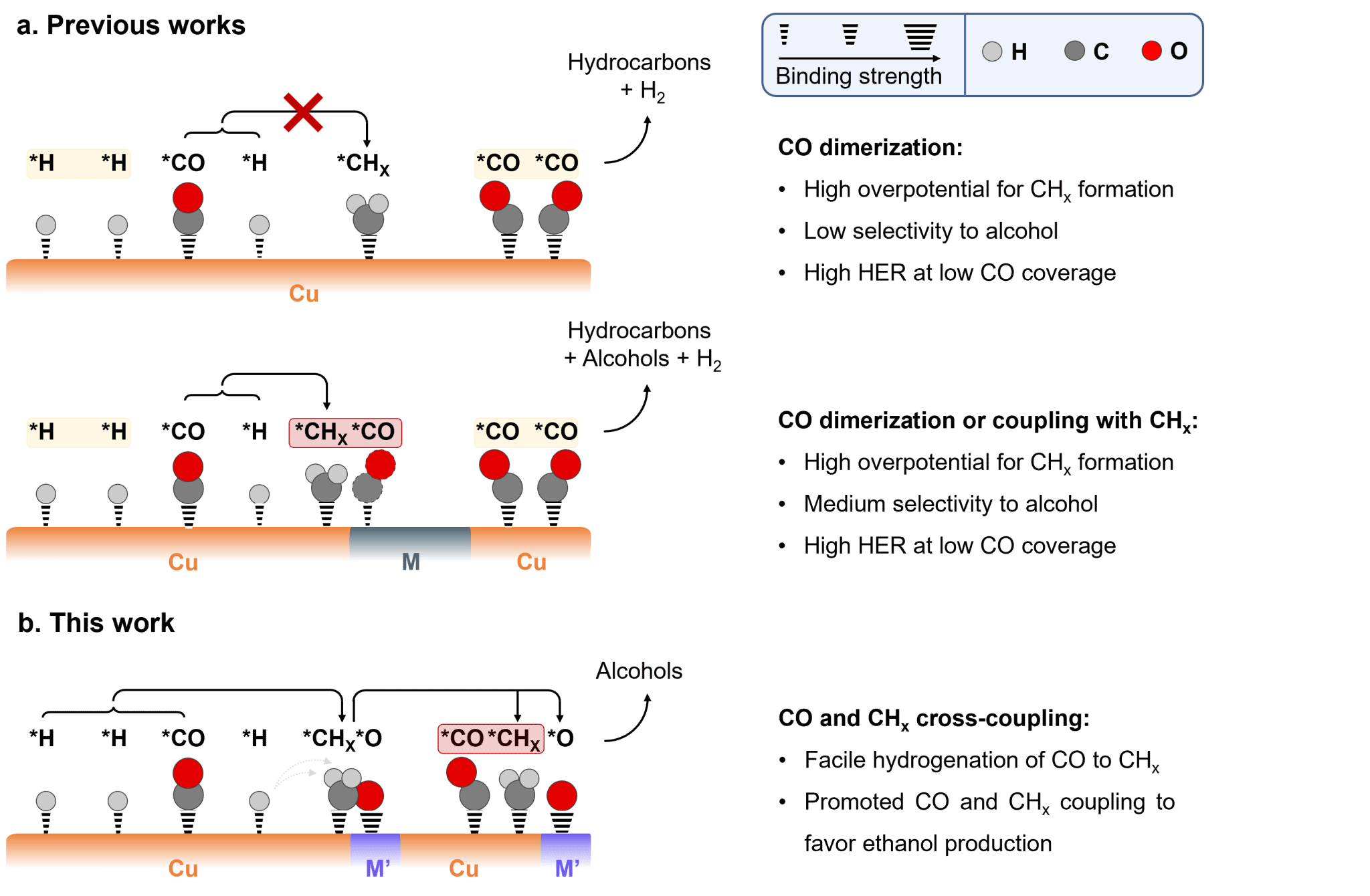

在本研究中,研究团队通过在铜表面引入主族元素铅,成功构建了一种Cu-Pb合金电催化剂。该策略利用Pb对氧的高亲和性,促进*OCHx中间体的生成并加速其C-O键断裂,从而提高*CHx物种覆盖率(图1)。这些*CHx与邻近的*CO发生交叉偶联,优先生成乙醇,而避免了传统*CO二聚路径中乙烯产物占优的问题。

图1 (a) 传统Cu基催化剂上*CO和*CHx的反应路径,多生成乙烯。(b) 新策略通过在Cu上引入高氧亲和性金属Pb,促进*CHx生成,从而推动CO-CHx偶联,优先生成乙醇。

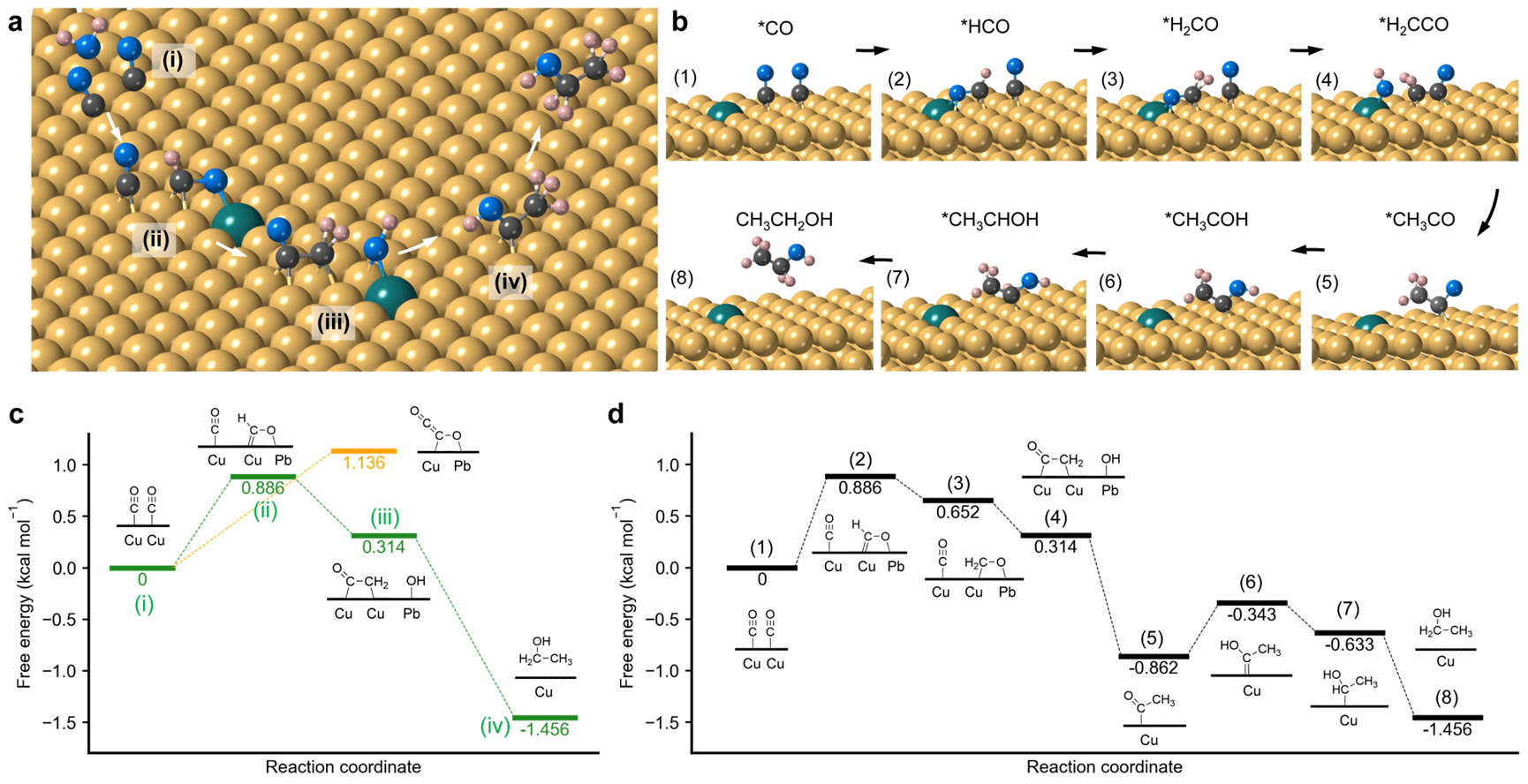

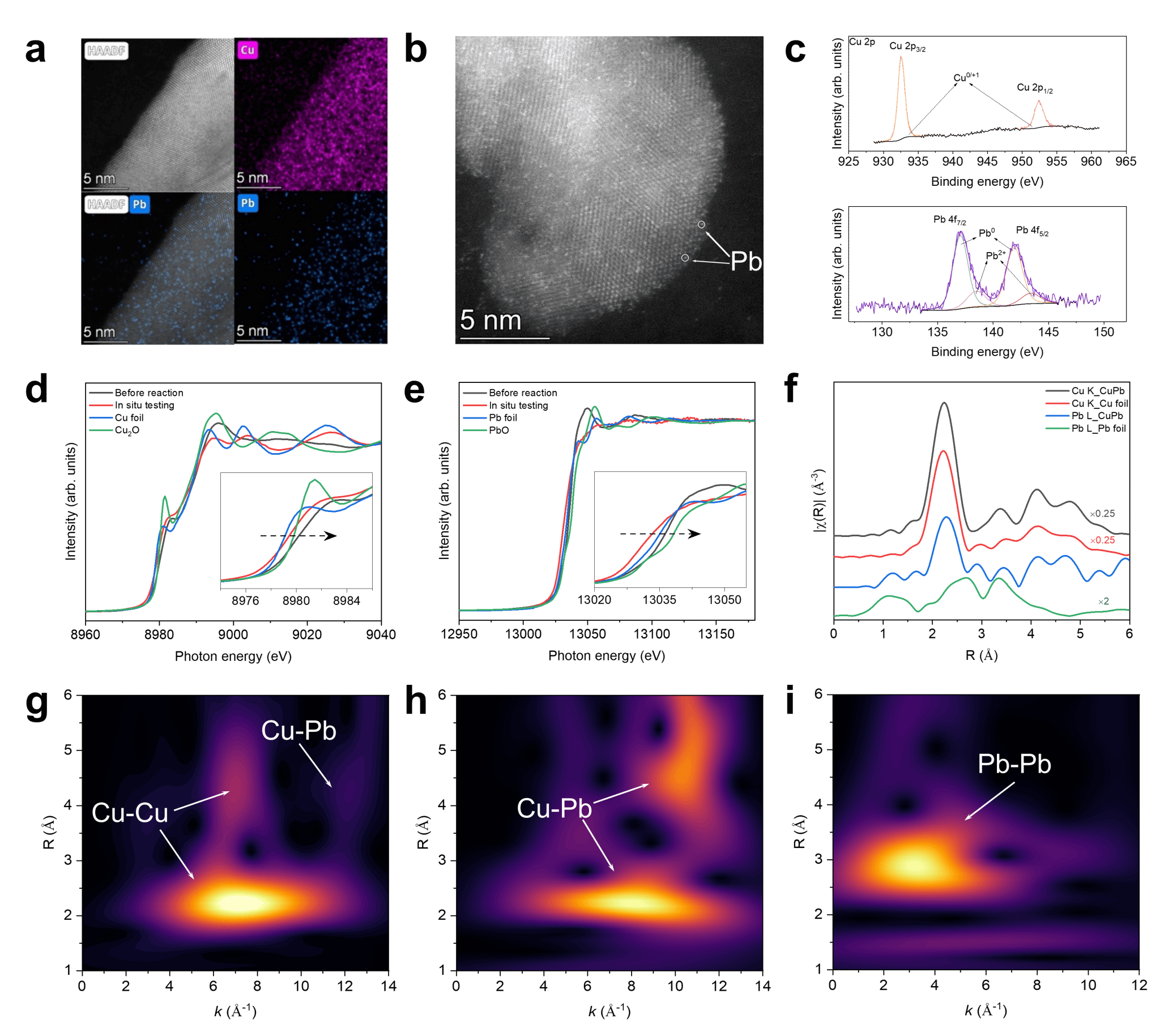

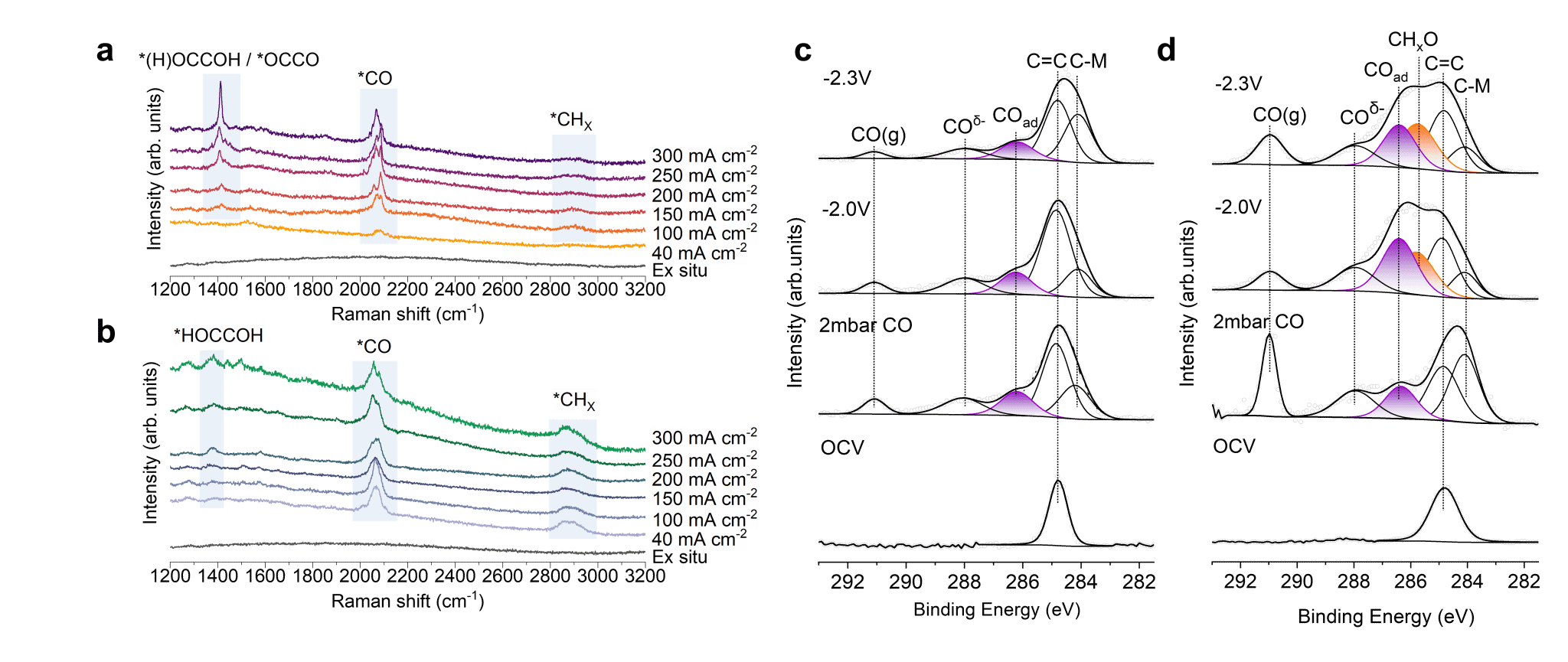

结合理论计算(图2)与多种原位/非原位表征(图3和图4),研究揭示了Cu-Pb催化剂机理:Pb促进OCHx生成并加速其转化为CHx,从而提高*CO-*CHx偶联效率。该策略不仅适用于Cu-Pb,在Cu-Bi、Cu-Sn等体系中同样有效,显示了广泛适用性。

图2 (a-b) 在Cu-Pb(100)表面上乙醇生成的关键路径示意图。(c) 自由能演化表明,Pb掺杂促进了*CO氢化路径,降低了能垒,抑制了*CO二聚。(d) 乙醇生成路径的能量分布图,显示CO-CHx偶联更具优势。

图3 (a-b) Cu-Pb催化剂的HAADF-STEM和能谱映射,显示Pb原子在Cu表面均匀分布。(c) XPS确认Pb成功引入Cu中。(d-e) XANES结果表明在反应过程中Cu和Pb趋于金属态。(f-h) 原位EXAFS和小波变换进一步证实Pb以单原子分散形式存在于Cu中。

图4 (a) Cu表面原位拉曼光谱主要显示*CO和*OCCO物种。(b) Cu-Pb表面则表现出显著增强的*CHx峰,且*OCCO信号被抑制。(c-d) 原位NAP-XPS结果显示在Cu-Pb上生成了明显的*OCHx中间体,证实Pb促进了CO氢化过程。

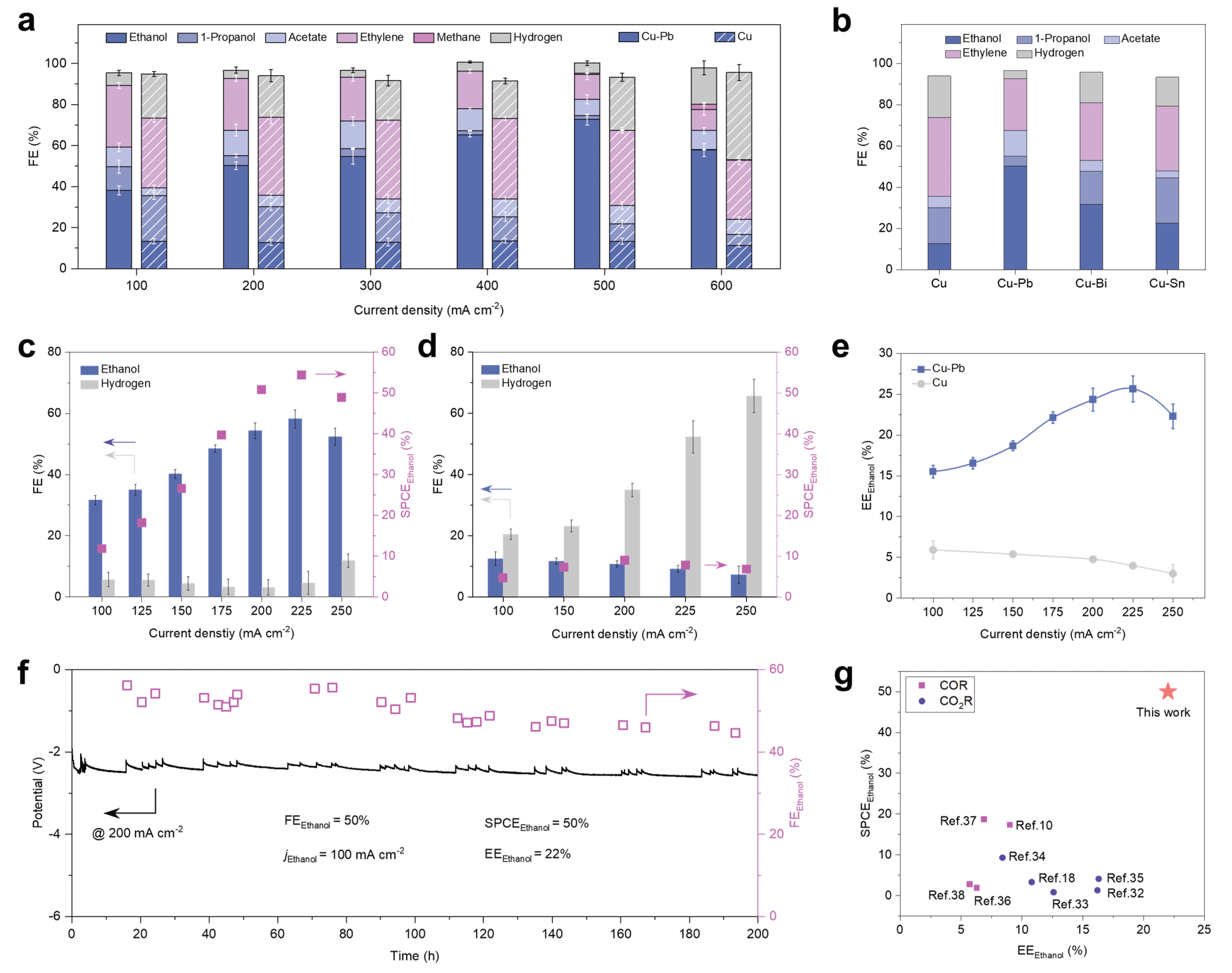

以Cu-Pb为代表的催化剂展现出优异的电合成性能(图5):在膜电极反应器(MEA)中,乙醇的法拉第效率最高达73%,单程碳效率(SPCE)达到50%,能量效率(EE)达22%,并在200 mA cm-2电流密度下稳定运行超过200小时。相比之下,纯铜电极乙醇选择性仅为13%,能效不足6%。这一显著提升表明Cu-Pb催化剂在乙醇合成方面具备突破性潜力。

图5 (a) Cu-Pb与纯Cu在不同电流密度下的产物选择性对比,Cu-Pb的乙醇选择性显著提高。(b) Cu-Bi和Cu-Sn也表现出增强的乙醇生成,但不及Cu-Pb。(c-e) Cu-Pb在不同条件下实现了更高的乙醇SPCE和EE。(f) Cu-Pb在200小时稳定测试中维持平均SPCE 50%和EE 22%。(g) 与现有文献体系相比,Cu-Pb在CO/CO2电解制乙醇方面均处于领先水平。

综上,该研究为电合成乙醇提供了新途径,突破了传统Cu基催化剂选择性不足的瓶颈。随着能效和碳效率的大幅提升,该成果为未来CO2级联电解工业化制乙醇奠定了基础。上海交通大学博士生刘鹏宇、孙宁、苏捷、王艺燕为共同第一作者,李俊副教授与姚振鹏副教授为共同通讯作者。研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市基础研究特区计划以及上海市科技重大专项等资助。