【全文速览】

金属间化合物(IMCs)凭借其有序的晶体结构和可调控的化学组成,为开发高效合成氨催化剂提供了新的设计思路。然而,面对庞大的IMCs材料体系,传统的化学直觉和试错方法难以实现目标催化剂的快速筛选。针对这一挑战,上海交通大学叶天南团队创新性地开发了一套基于机器学习的催化剂筛选工作流程。该团队通过高通量计算与机器学习算法相结合,成功设计并合成了新型Sc1/8Nd7/8Ru2催化剂。实验结果表明,该催化剂在温和条件下展现出优异的催化性能,其比活性达到8.18 mmol m-2 h-1,为传统Haber-Bosch工艺的绿色化升级提供了新的技术路径。

【背景介绍】

氨(NH3)作为重要的化肥原料和清洁能源载体,其工业生产目前主要依赖高温高压的Haber-Bosch工艺,该过程能耗约占全球总能耗的2%。这一工艺的核心挑战在于如何高效断裂N≡N三键,而开发高效催化剂以降低反应能垒是解决问题的关键。根据金属的氮亲和性与催化活性之间存在的火山型关系,钌(Ru)基催化剂展现出良好的应用前景。然而,目前仍缺乏系统的理论指导来推动高活性Ru基合成氨催化剂的定向设计。金属间化合物(IMCs)因其有序的晶体结构和可调控的组分优势,被视为一类极具发展潜力的新型合成氨催化剂。但面对数量庞大的IMCs材料库,传统的试错筛选方法效率低下。因此,建立高效的催化剂筛选方法,加速新型催化剂的开发进程,已成为当前该领域亟待突破的关键科学难题。

【本文亮点】

1.构建了氮原子和氮气分子吸附能与合成氨性能的二维活性火山图,结合机器学习,预测出具有优异合成氨活性的NdRu2 IMCs。

2.基于NdRu2在火山图中的位置分析,提出通过钪(Sc)掺杂进一步提升催化活性的策略。所制备的Sc1/8Nd7/8Ru2新型催化剂在温和条件下展现出8.18 mmol m-2 h-1的优异比活性。

3.通过实验表征和理论计算证实,Sc1/8Nd7/8Ru2中Ru位点的d电子能级与N2分子轨道能级具有更好的匹配性,这有利于Ru与N2形成d-p轨道杂化,显著弱化N≡N键,该发现突破了传统电子富集作为活性描述符的固有认知,为催化剂理性设计提供了新思路。

4.Sc掺杂在IMCs晶格中引入了额外间隙位点,赋予Sc1/8Nd7/8Ru2可逆储氢特性,不仅大幅提升了催化剂抗氢中毒能力,还实现了优异的合成氨压力响应性和催化稳定性。

【图文解析】

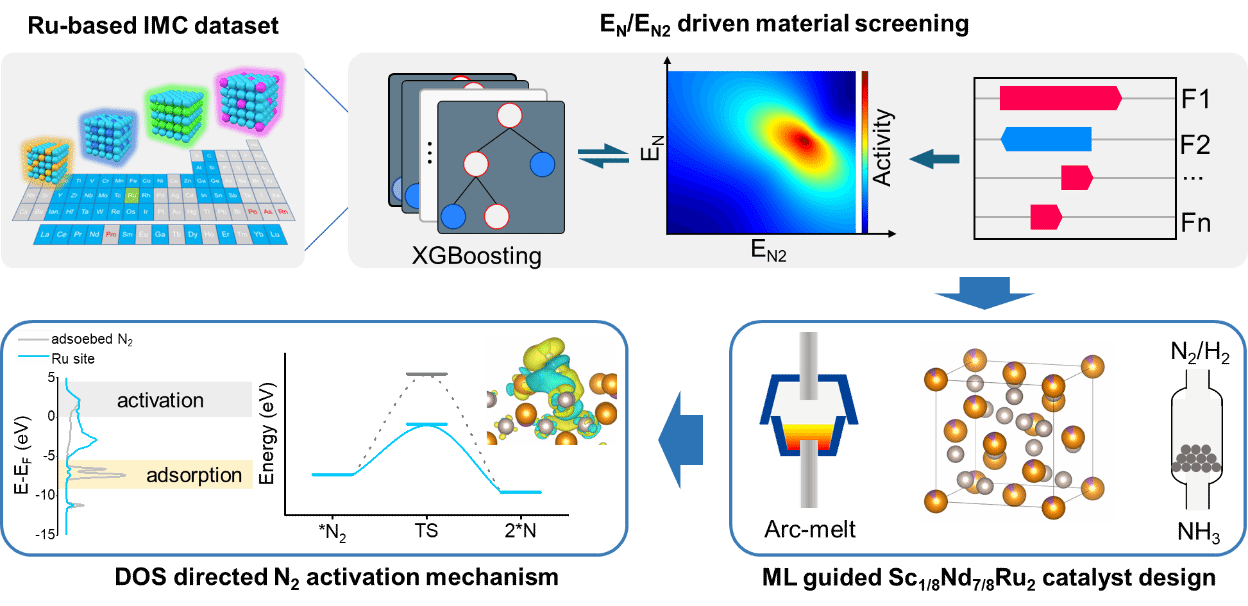

图1. 机器学习流程示意。

如图1所示,本工作的机器学习流程包括三个主要部分:材料理论预测、实验验证和机制分析。首先,从无机晶体结构数据库(ICSD)中收集了201种Ru-IMCs组成数据集。结合机器学习、理论计算和二维火山图对Ru-IMCs数据集遍历,搜索高活性材料,并通过挖掘模型规律,设计活性优化策略。随后,通过Arc-melting方法合成材料并进行催化剂表征和活性评估。最后,利用原位表征和DFT计算揭示活性增强机制。

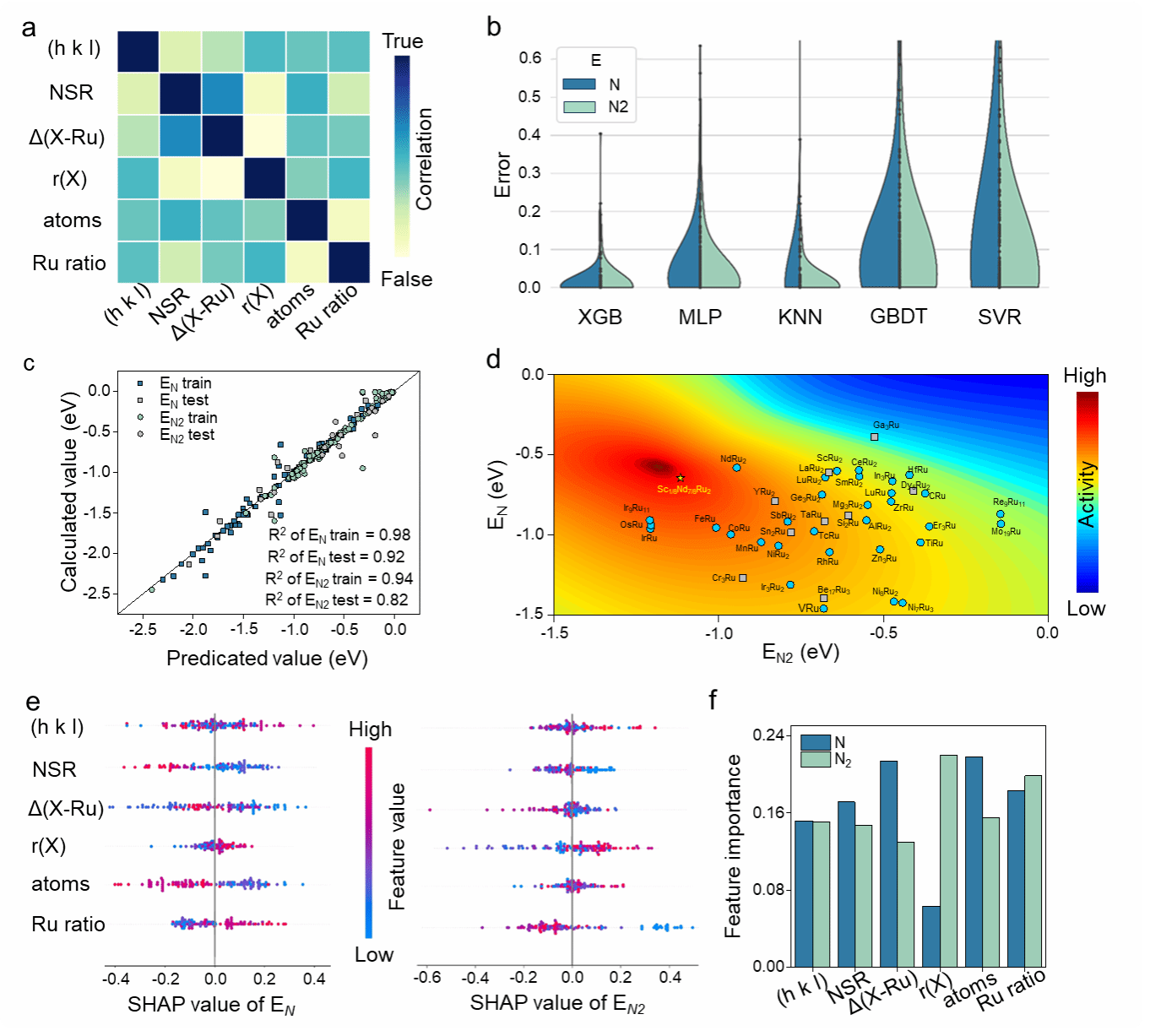

图2. a,特征值相关性验证;b-c,机器学习算法筛选;d,部分机器学习预测结果;e-f,SHAP value 挖掘模型。

在材料预测部分,首先基于EN/EN2构建了二维活性火山图。为预测位点的EN/EN2,对选用的6个特征值((h k l):位点的晶面间距;NSR:(归一化化学计量比);Δ(X-Ru):配位原子X和Ru的第一电离能差值;r(X):X的原子半径;atoms:位点的原子数;Ru ratio:位点中Ru的比例)进行相关性验证(图2 a),低相关性表明所选用的特征值可以较为有效地进行机器学习训练,便于后续的模型解释。通过比较多种模型,发现XGB算法可以更为准确的预测EN/EN2(图2 b-c)。XGB算法预测结果显示,NdRu2是潜在的合成氨催化剂(图2 d),但距离火山顶点仍有差异。二者的位置关系表明增强NdRu2的N2吸附可以提升活性。为获取改性策略,作者通过SHAP value方法对模型进行挖掘(图2 e-f)。发现r(X)特征值更大的样本主要位于EN/EN2的正侧,这表明可以通过在Nd位掺杂半径更小的原子来增强EN2的吸附。

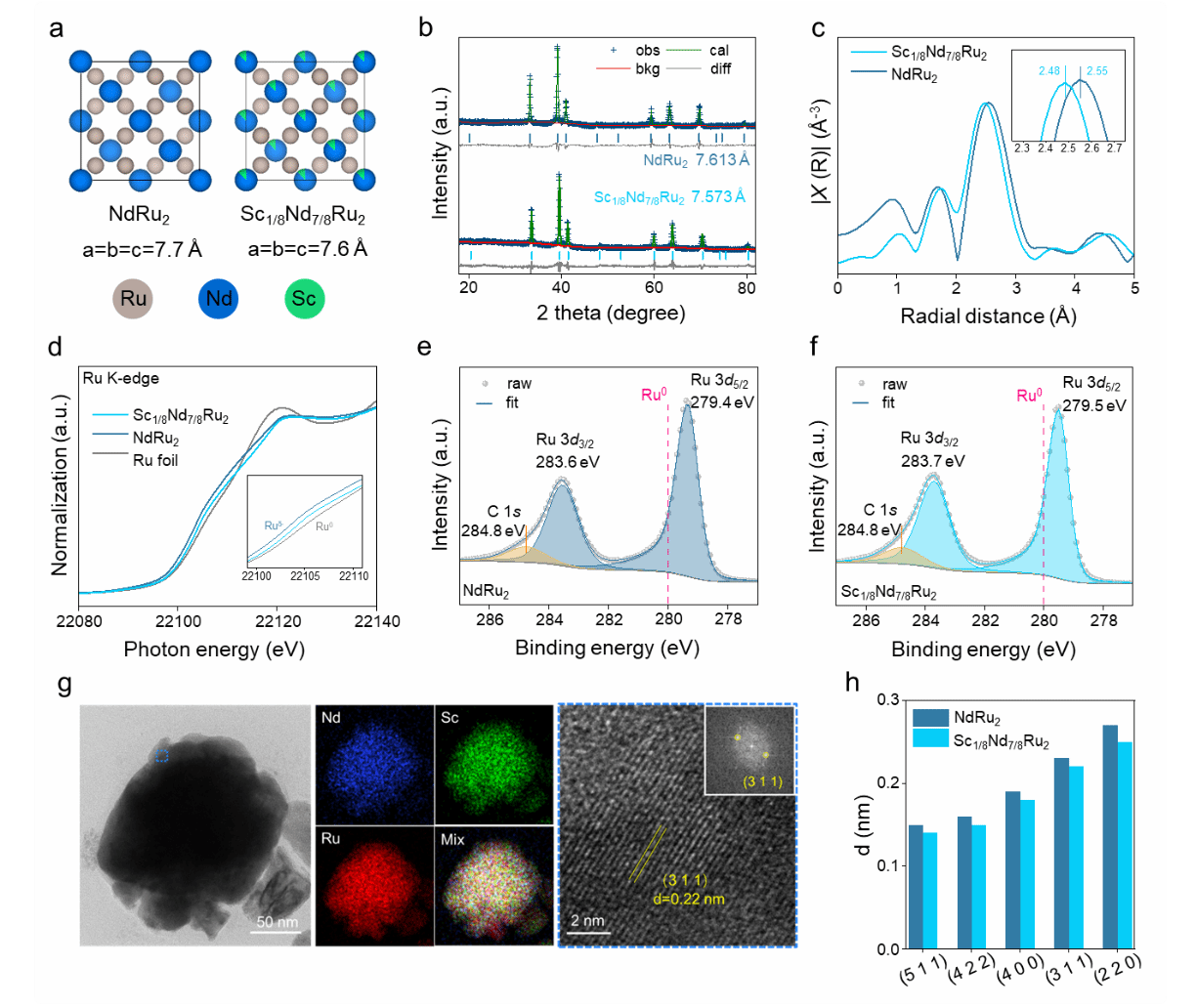

图3. Sc1/8Nd7/8Ru2催化剂的物性表征。

通过预实验,确定改性方法为Sc元素取代Nd,比例为1/8。为证明合成出Sc1/8Nd7/8Ru2,作者首先通过XRD(图3 b)确认不含杂相。理论计算(图3 a),Rietveld精修(图3 b),EXAFS(图3 c)和TEM(图3 g-h)均表明Sc1/8Nd7/8Ru2的晶胞参数小于NdRu2,该现象是由于Sc的半径更小导致的。同时,由于电负性关系为Ru>Sc>Nd,相对于NdRu2,Sc1/8Nd7/8Ru2中Ru得到的电子更少,这一变化通过XANES(图3 d)和XPS(图3 e-f)证实。

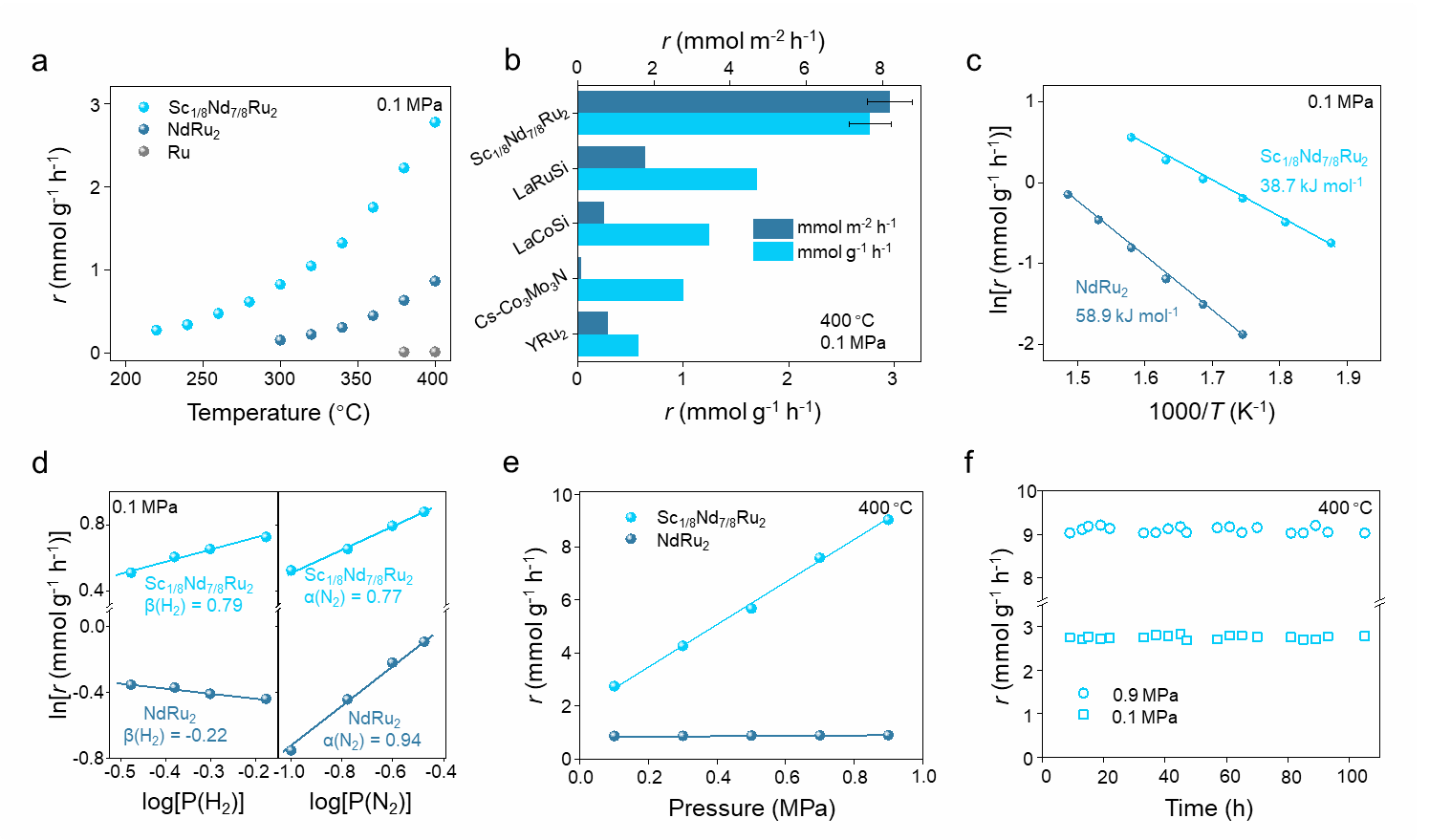

图4. Sc1/8Nd7/8Ru2系列催化的合成氨活性。

在成功合成出Sc1/8Nd7/8Ru2后,作者评估了其在合成氨反应中的催化活性。温和条件(0.1 MPa, 400 °C)下,Sc1/8Nd7/8Ru2合成氨速率达到8.18 mmol m-1 h-1,远优于未掺杂NdRu2、其他Ru-IMCs和传统Ru基催化剂(图4 a-b)。动力学研究表明Sc掺杂显著降低了表观活化能(~30 %)(图4 c),并改变了N2和H2的反应级数(图4 d),表现出更强的N2解离和抗氢中毒能力。这些改性赋予了Sc1/8Nd7/8Ru2优异的压力响应性和长期稳定性(图4 e-f)。

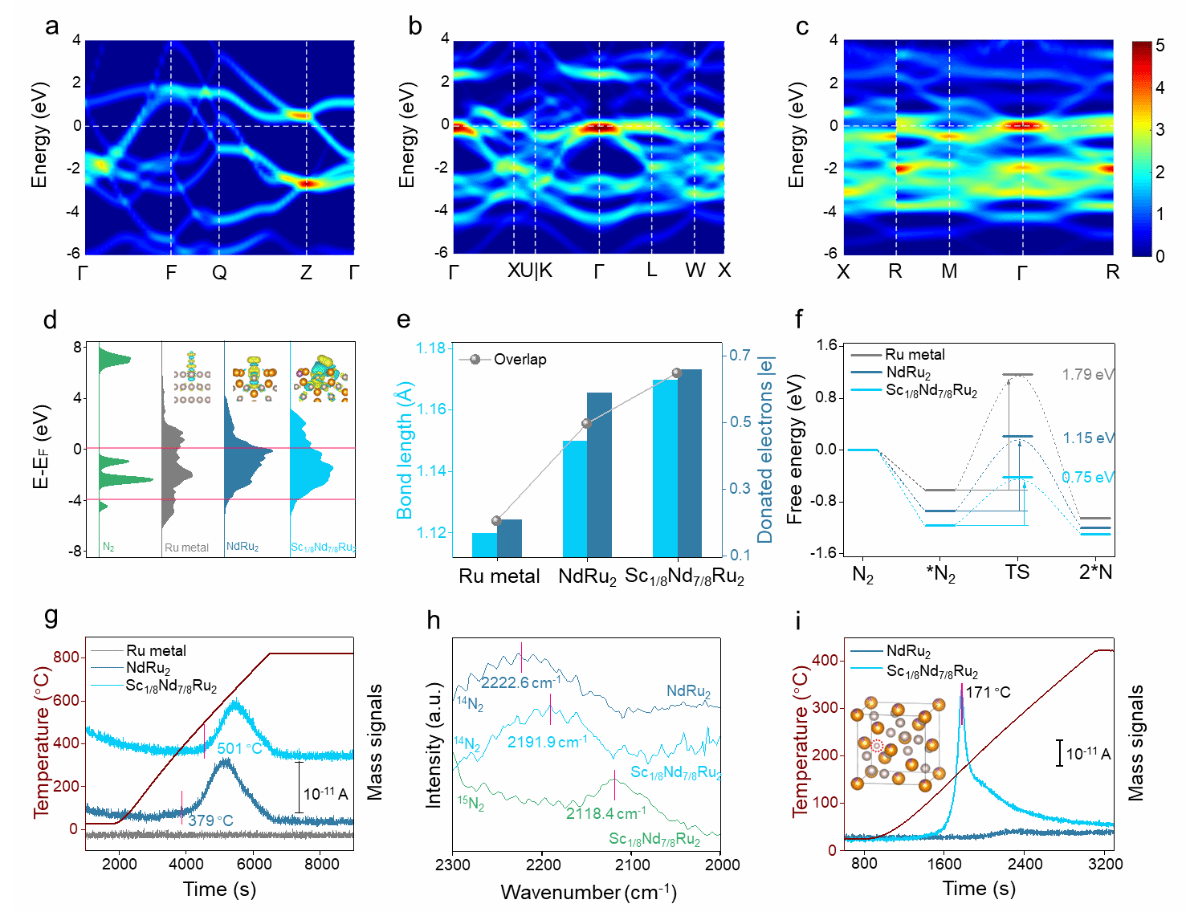

图5. 理论计算(a-f)和实验表征(g-i)探究机理。

先前的研究表明通过向位点捐赠电子可以提升Ru的催化活性。但以上结果证明位点得到电子更少的Sc1/8Nd7/8Ru2反而具有比NdRu2更优的活性。这种反常促使作者探究Sc1/8Nd7/8Ru2活性增强机制。DFT计算和实验表征表明Sc1/8Nd7/8Ru2和N2的电子态能量更匹配(图5 a-d),这促进了Ru的d轨道与N2的p轨道杂化,导致更强的N2吸附、键长伸长和更低的解离能垒(图5 e-h),同时Sc掺杂形成的间隙位点可有效捕获H-离子,是其优异抗氢中毒能力的根源(图5 i)。

【总结展望】

本研究创新性地建立了"机器学习预测-实验验证-机理溯源"三位一体的材料设计新范式,并将其成功应用于高性能钌基金属间化合物(IMCs)氨合成催化剂的开发。研究团队以N₂和N原子的吸附能为关键描述符,构建了二维活性火山图模型。在筛选的候选材料中,新型Sc1/8Nd7/8Ru2金属间化合物催化剂展现出卓越的催化性能。通过系统的实验表征和理论计算,研究揭示了Sc掺杂的双重作用机制:一方面,Sc调控了Ru位点的电子结构,显著提高了其d轨道与N₂分子轨道的能级匹配度,从而增强N₂活化能力;另一方面,Sc在晶格中形成的间隙位点赋予催化剂优异的抗氢中毒性能。这些协同效应使得Sc1/8Nd7/8Ru2同时具备突出的催化活性和稳定性,并展现出良好的压力响应特性。该研究不仅为开发低碳氨合成技术提供了重要的科学依据,同时也为催化材料的智能化设计开辟了新途径,对推动化学工业的绿色升级具有重要意义。

该工作的第一作者为上海交通大学变革性分子前沿科学中心博士生李自闯、上海科技大学博士生张明鑫,第一通讯作者为上海交通大学变革性分子前沿科学中心叶天南副教授,合作通讯作者为上海科技大学的齐彦鹏教授。上述研究工作得到了国家自然科学基金、科技部重点研发项目、上海市科技重大专项和上海市教委等资助。

【导师介绍】

叶天南,上海交通大学变革性分子前沿科学中心课题组组长 (PI),长聘教轨副教授,博士生导师。2015年在上海交通大学获得博士学位,同年进入日本东京工业大学元素战略研究中心任特任助理教授,期间担任日本学术振兴会特别研究员 (JSPS fellow),迄今,共发表研究论文60余篇,其中第一作者/通讯作者论文35篇,代表性论文包括Nature,Nat. Catal.,Nat. Commun.,J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem. Int. Ed.,Adv. Mater.等,入选国家海外高层次人才项目、上海市领军人才(青年)计划和上海市浦江人才计划,主持国家自然科学基金面上项目、青年项目、上海市教委学科跃升计划项目、日本学术振兴会JSPS海外项目,承担国家重点研发项目子课题,上海市科技重大专项子课题,获得美国化学会ACS Catalysis青年研究员奖。担任国际知名期刊Progress in Reaction Kinetics and Mechanism副主编,Crystal杂志客座编辑,中国化学会Chin. Chem. Lett.期刊青年编委。课题组的研究方向主要集中在新型无机功能材料的设计、制备及其在能源催化领域的应用开发。