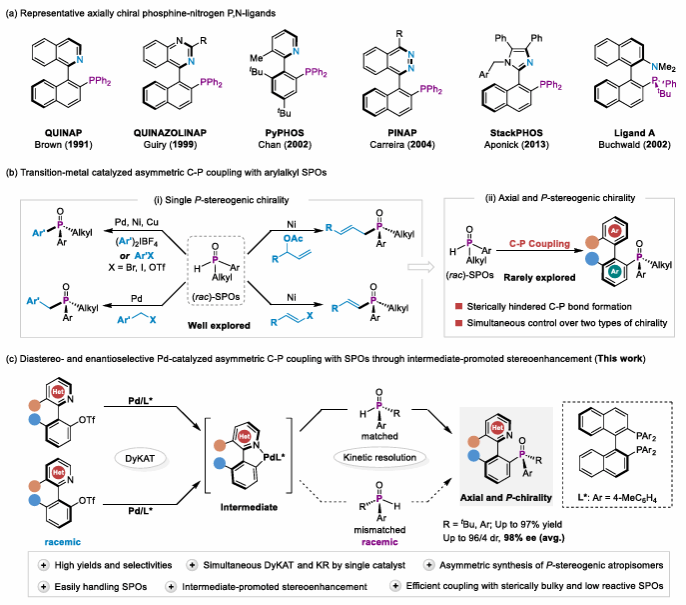

轴手性化合物广泛存在于天然产物、生物活性分子、功能材料和手性配体/催化剂中。其中,联杂芳环结构衍生出多种实用的膦氮配体,如QUINAP、QUINAZOLINAP、PyPHOS、PINAP和StackPHOS等(图1a)。近年来,多重手性化合物的高效合成备受关注,但兼具轴手性和膦中心手性的膦氮配体(如Ligand A,图1a)鲜有报道。因此,发展轴膦双手性化合物的高效不对称合成方法具有重要意义。二级膦氧化物因其易于合成、空气中稳定等特点,是构建手性膦化合物的常用砌块。近年来,过渡金属催化二级膦氧化合物参与的不对称碳-膦偶联反应已被成功应用于手性三级膦氧化物的合成(图1b, i)。然而,以二级膦氧化物为底物的直接不对称偶联合成轴手性和膦中心手性化合物尚未见报道(图1b, ii),该过程主要面临以下挑战:1. 位阻效应不利:两个大位阻基团之间的偶联反应通常不易发生;2. 多重立体选择性控制困难:同时精准调控轴手性和膦中心手性对手性催化剂提出了更高要求。

近日,上海交通大学变革性分子前沿科学中心刘家旺团队,基于前期在轴手性化合物合成工作的基础上(Nat. Commun. 2024, 15, 7248; Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202413949.),在同一不对称催化体系中实现了同步动态动力学不对称转化与动力学拆分,成功完成不对称碳-膦偶联反应,高效合成轴膦双手性膦氧化物(图1c)。机理研究表明:联杂芳基底物经历的是动态动力学不对称转化(DyKAT)过程,原位得到的手性环钯物种促进了后续的二级膦氧化物动力学拆分(KR)过程。该反应不仅为轴膦双手性分子的不对称合成提供了新方法,也为发展新型不对称反应合成多重手性化合物开辟了新的思路。

图1 轴膦双手性化合物的合成

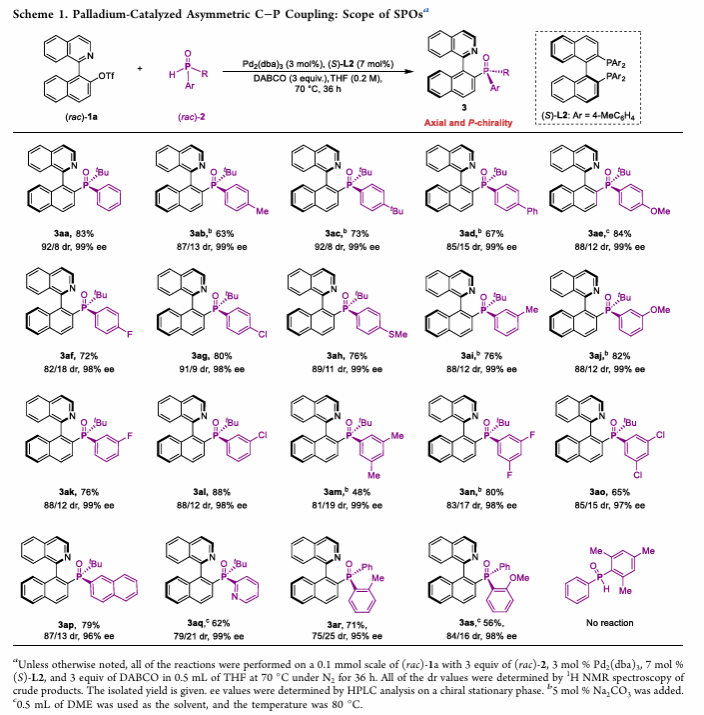

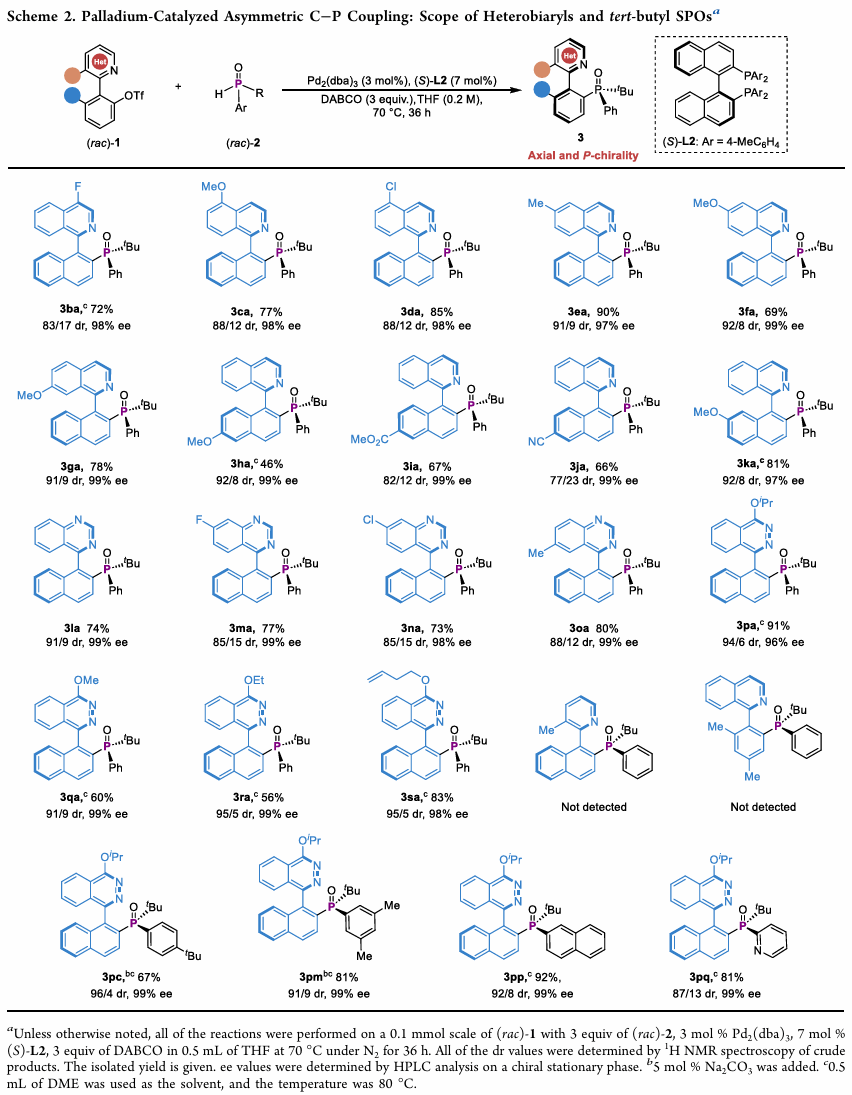

作者选用消旋的联杂芳基三氟甲磺酸酯1a和消旋的叔丁基苯基膦氧化物2a作为模型底物进行条件筛选。经条件优化后发现,以Pd2(dba)3为催化剂、(S)-Tol-BINAP为手性配体、DABCO为碱、THF为溶剂,在70 ℃下反应36小时,能以92/8的非对映选择性、83%的分离收率和99%的ee值获得碳-膦偶联产物3aa。在确立最优条件后,作者对底物适用范围进行了系统考察。膦氧化物底物拓展如图2所示,芳环上带有不同位置和电性的取代基底物均能顺利反应,且保持优异的反应效果。联杂芳环底物拓展如图3所示,除异喹啉骨架外,该反应体系还可高效兼容喹唑啉和酞嗪等杂环结构。

图2 膦氧底物范围的考察

图3 联杂芳环底物范围的考察

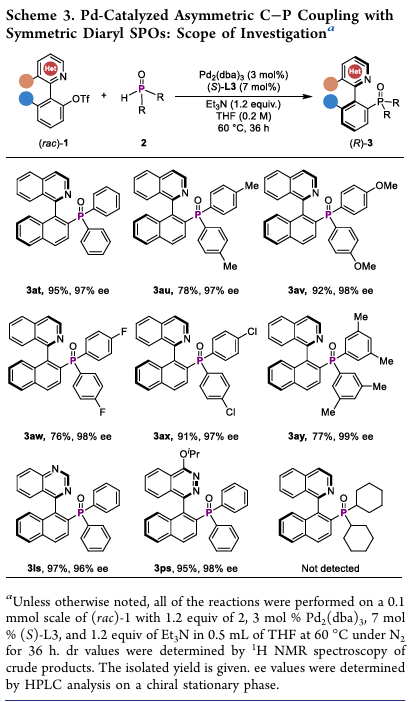

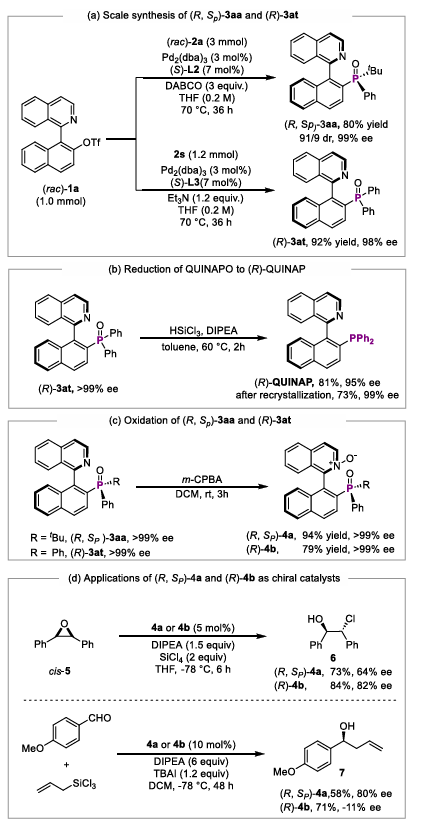

为进一步验证该反应的实用性,作者还实现了对称二芳基膦氧化物与联杂芳基底物的碳-膦偶联反应,高效构建了QUINAP膦氧化物3at(收率95%,97% ee,图4)。值得注意的是,产物3at可通过文献报道的还原方法顺利转化为QUINAP配体(图5b)。更重要的是,所得手性膦氧化物3aa与3at经氧化反应后可分别转化为轴膦双手性催化剂4a和轴手性催化剂4b(图5c),这些催化剂在环氧不对称开环反应和烯丙基不对称加成反应中均展现出一定的催化活性(图5d)。

图4 对称二芳基膦氧底物的拓展

图5 产物的合成应用

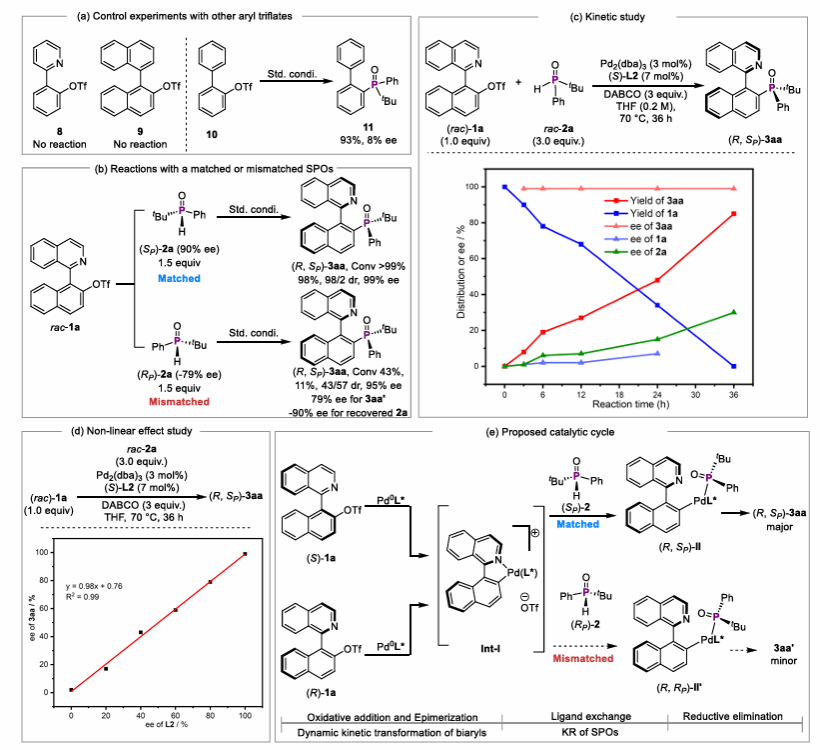

最后,作者对反应机理进行了研究。首先,控制实验表明,当使用不含N辅助配位的底物10时,碳-膦偶联产物11仅能以8%的ee值获得。对于两种构型的二级膦氧化物,仅(SP)-构型底物可以有效参与反应生成产物3aa,这证实了膦氧化物经历动力学拆分过程。动力学监测显示:反应过程中膦氧化物2a的ee值呈现逐渐上升,而底物1a的ee值上升不明显。基于上述实验结果并结合文献报道,作者提出了合理的催化循环机理:底物1a首先与钯催化剂发生氧化加成,生成五元环钯中间体Int-I,随后与构型匹配的(SP)-2a进行配体交换,经还原消除后得到目标产物3aa。

图6 反应过程研究

综上所述,刘家旺团队开发了一种钯催化的非对映与对映选择性碳-膦偶联反应,同步实现了动态动力学不对称转化(DyKAT)与动力学拆分(KR)过程。该方法首次以良好至优异的收率、高非对映选择性和对映选择性获得了一系列膦中心手性与轴手性的双手性膦氧化物,从而将不对称碳-膦偶联方法学从单一膦中心手性拓展至多重手性元素体系。此外,所得产物可快速转化为双手性路易斯碱催化剂及P,N-手性配体(QUINAP),彰显了其合成应用价值。

该研究工作近期发表在J. Am. Chem. Soc. 上,文章通讯作者为上海交通大学刘家旺副教授,第一作者为上海交通大学博士后高申与苏雷。该项工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、交大2030计划和上海市启明星资助。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c07049