图1:根据离子能级定量精确判断锂原子在硫基固态电解质内各位点的沉积倾向

硫基固态电解质凭借其高锂离子传输能力、较好的机械延展性与界面相容性,成为二次电池技术向更高安全维度与能量密度发展的最具潜力的技术方向。尽管硫基固态电解质普遍具有较高的剪切模量(通常>6 GPa),理论上应有效抑制锂枝晶的机械穿刺。然而,锂枝晶在充放电循环过程中的持续生长仍成为制约硫基固态电解质(如Li3PS4,简称LPS)在全固态电池中实际应用的重要难题。关于锂枝晶在硫基固态电解质中的萌生和延展机制尚缺乏系统认识。特别是电解质/电极界面处的缺陷结构(如晶界、微裂纹等)对锂离子沉积路径的影响,以及固态电解质本征电子绝缘性在枝晶生长过程中的演变规律,亟待深入研究。

上海交通大学变革性分子前沿科学中心梁正课题组和电气工程学院刘亚坤课题组联合美国德克萨斯大学奥斯汀分校Gyeong Hwang教授基于第一性原理计算设计了离子能级(IL)作为锂元素价态(Li0/Li+)的定量描述符,利用探针原子系统的计算了典型LPS构型(包括晶体结构、锂化结构和退化结构)中Li0原子的优势沉积位点,实现了硫化物固态电解质内锂枝晶产生位点的精准计算预测。研究结果表明,晶体、非晶和固体电解质中间相(SEI)层对Li0原子沉积时均表现出电化学抑制特性;相反,缺陷构型(包括裂纹表面和晶界)则促进Li0原子沉积。一旦锂枝晶萌生,这些缺陷的电子导电性会显著增强,促进电子传输并加速Li0原子延缺陷沉积,最终导致锂枝晶穿透电解质,引起微短路与电池失效。此外,通过计算与实验研究了锂枝晶扩展与电解质内部裂纹形成之间的协同效应,为深入理解硫基固态电解质的电化学-机械降解机制提供了新视角。这些发现为预测锂枝晶生长优势位点提供了定量描述方法,并为电解质工程应用开辟了新的研究思路。

相关研究成果以“Origin of Lithium Dendrite Formation in Sulfide-based Electrolyte”为题发表于期刊Angewandte Chemie International Edition上。

文章信息

Wei Hao*, Yujun Li, Gyeong Hwang, Yakun Liu*, Zheng Liang*, Origin of Lithium Dendrite Formation in Sulfide-based Electrolyte. Angew. Chem. Int. Ed., e202500245, (2025).

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202500245

第一作者:郝伟

通讯作者:梁正、刘亚坤、郝伟

通讯单位:上海交通大学变革性分子前沿科学中心、上海交通大学电气工程学院、德克萨斯州立大学奥斯汀分校

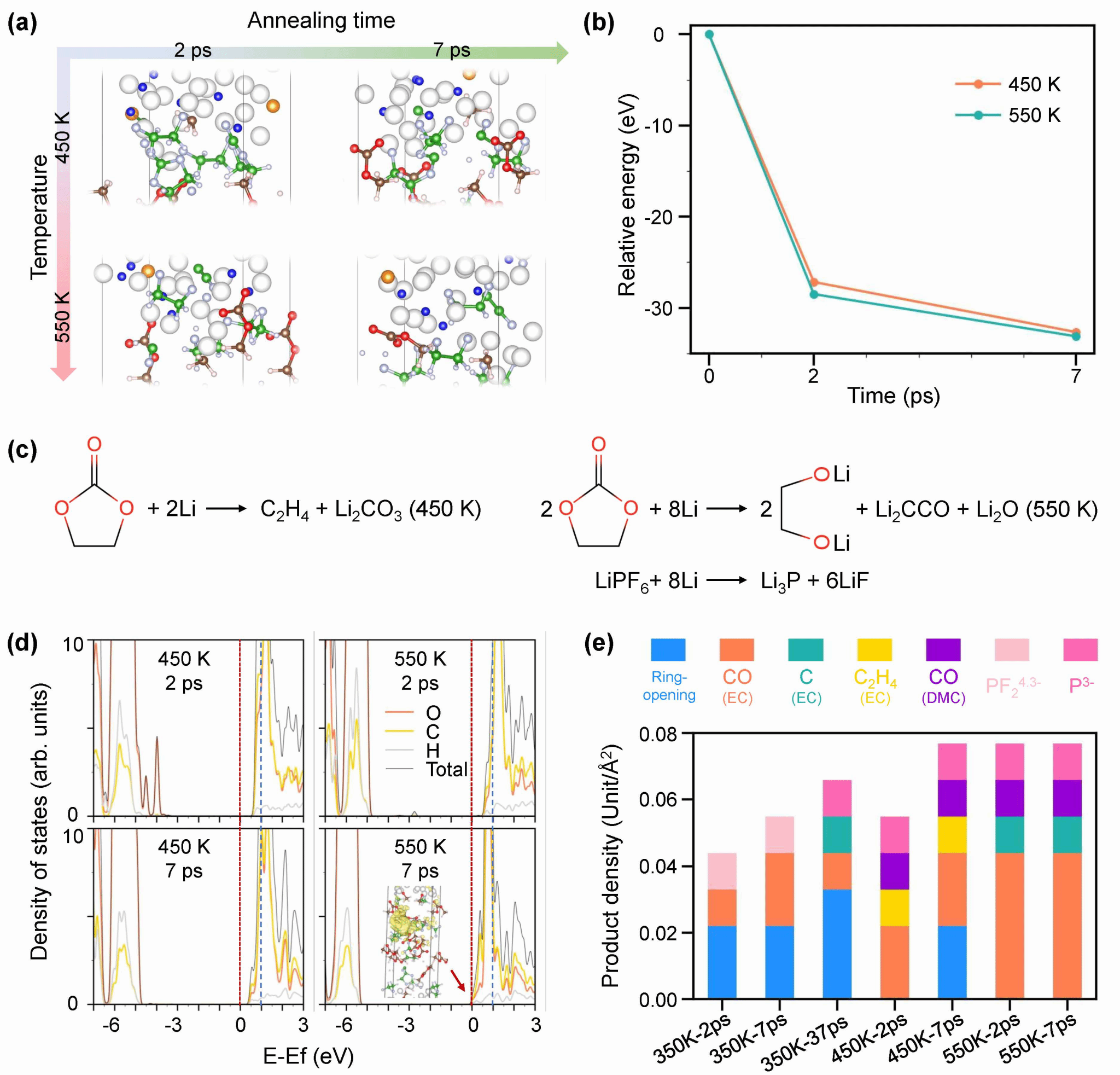

图2:高温下析锂产气过程中负极界面结构、能量、电学性能演化与产气分析

同样基于第一性原理计算,上海交通大学变革性分子前沿科学中心梁正课题组深入研究了锂离子电池(LIBs)在快充过程中的析锂产气机制及相应的抑制策略。研究构建了电解质锂化原子级过程,预测了锂析出时阳极界面的气体形成。计算结果表明,锂盐在诱发有机溶剂分子分解及加剧界面性能劣化下起关键作用,在高温、长时条件下导致CO、C2H4、CH4和H2的生成,同时显著增加固体电解质界面中间相(SEI)层的电子导电性。此外,揭示了商用电解质中的碳酸乙烯酯(EC)是界面不稳定性和气体析出的主要根源。实验验证表明,降低电解质中的EC含量可使石墨||LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2全电池比容量从158.13 mAh/g提升至182.53 mAh/g;在3 C倍率下循环130次后,容量保持率从72.0%提高至80.4%。本研究为设计具有稳定界面和抑制气体生成的快充电解质提供了理论框架。

相关研究成果以“Investigating the gas generation during Li plating in fast-charging Li-ion batteries”为题发表在Chinese Chemical Letters上。

文章信息

Yuanmao Chen#, Luoyi Ding#, Qinghui Zeng#, Yongteng Dong#, Xinyang Yue*, Xianping Si, Donglin Zhang, Qingtuan Qu, Zheng Liang*, Wei Hao*, Investigating the gas generation during Li plating in fast-charging Li-ion batteries, Chinese Chemical Letters, 111127 (2025)

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cclet.2025.111127

第一作者:陈源茂、丁罗义、曾庆辉、董永腾

通讯作者:郝伟、梁正、岳昕阳

通讯单位:上海交通大学变革性分子前沿科学中心、河南豫景能源科技有限公司、上海交通大学电气工程学院